硤合先生(玉川学園高等部)

「異文化理解と教育」の授業で、玉川学園高学年(9年生~12年生)の硤合先生(公民)をお招き

しました。硤合先生は、これまでも「異文化理解と教育」のゲストスピーカーとして毎回、刺激的なアクティビティを体験させてくださっています。玉

川学園高学年(9年生~12年生)では、

「ワールド・スタディーズ(World Studies)」の日本語版と英語版クラスをご担当されています。模擬選挙などの取り組みは、メディアでも取り

上げられたことがあります。

1. 硤合先生の授業について

まず、硤合先生がご担当されている公民科の選択科目(12年生)のワールド・スタディーズについて説明していただきました。ワールド・スタディーズは、参

加型の授業で、体験しながら偏見、暴力、人権、平和,人間関係などについて多様な視点から考え、批判的思考力(critical thinking

skill)を身につけていく授業です。

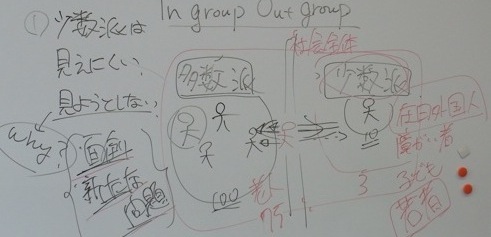

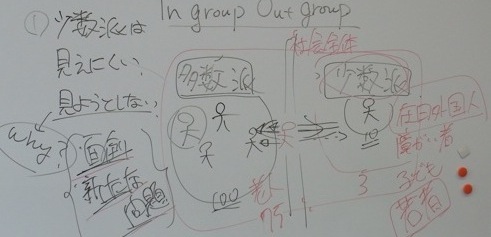

2. アクティビティ(1) 「仲良しグループ vs. それ以外」

今回のアクティビティは、まず、2グループに分かれ、グループは教室に残り、もう1つのグループは廊下に出されました。教室に残されたグループは、「何

をしていても、話していてもいいけれど、あなた達は"仲良し" ということを忘れないでください」と指示されま

した。廊下に出されたグ

ループには、特に指示もなく、5分くらいしてから1人づつ教室に入るように言われました。

↓

仲良しグループと言われた人達は、後から入って来た人達を気にせず、自

分達だけで盛り上がった話を続けていました。後から入ってきた人達は、入りにくい雰囲気を感じ、近くには座りましたが、つまらなそうに黙って様子を見てい

ました。隣にクラスメイトが来ても、自分達の話に夢中で、話しかけもしませんでした。話しかけられても、最小限の応対しませんでした。

↓

10分くらいしてからストップがかかり、硤合先生から、両方のグループの感想を聞かれ

ました。「仲良しグループ」と言われた人達は、

自分達の話で盛り上がり、後から入ってきた人を見ようともせず、無意識に他の人達を排除するような雰囲気を出していたことを指摘されました。一方、後から

入ってきたグルー

プの人達は、「こっちを見てもらえない」「つまらない」「阻害されている」といった不愉快

な気持ちを

感じたそうです。

↓

硤合先生から、この実験を高校生にすると、仲良しと言われたグループは大きな輪になって話している。そこに、後から入ってくる高校生達は、その輪の外で

ボ~ッとしばらく立っているそうです。そのうち、急にその大きな輪の中をいきなりつっきっていったり、輪の真ん中で大袈裟なジェスチャーをする生徒が何人

か出てくることもあるそ

うです。

↓

アクティビティの読み取り

このアクティビティが、どのような人達の気持ちを体験しているか質問され、大多数(マジョリティ)の人々から無視されている人達や阻害された人達の気持ち

を体験するアクティビティであるという説明を受けました。そして、無視されていると感じた高校生が、自分達を見ようともしない大多数(マジョリティ)の大

きな輪の中をつっきっていったり、輪の真ん中で注目を集めようと

する行動と似たような現象がどんなところで見られるか話あいました。社会から無視されている/軽視されていると感じている人達について考えました。阻害さ

れていると感じている人達が、皆の注目を集めようとする行動が極端な形で示されている例として、暴走族やテロ行為についても分析されました。少数者(マイ

ノリティ)として大多数(マジョリティ)の人々

から無視されてきた人々は、社会から阻害されている/軽視されていると感じている。社会から無視/軽視されていると感じて

いる不満が積もっていくと、ある時点で不満が爆発し、大勢の人達を巻き込んだ形

で自分達の存在をアピールする行動を起こす。「こっ

ちを見て!」というサインがエスカレートした結果でもあると、具体的な例をあげて話されました。マイノリティの人々を排除したままの社会では、マジョリ

ティとマイノリティの溝は深まるだけになってしまう。どうしたらいいのだろうか?と問いかけられました。

3. アクティビティ 「違いのちがい」

次のアクティビティは、40のカードに書かれた内容を読み、グループで「違ってもいいちがい」と「違ってはいけないちがい」に分類していきます。例えば、

以下のような内容がカードに書かれています。

例1:バレンタインデーで鈴木くんはチョコレートを10コもらったが、佐藤君はもらわなかっ

た。

例2:衆議院選挙で等今日11区では当選するのに40万票以上必要だが、愛媛3区では15万票で当選する。

例3:10歳の阿部さんは毎日小学校に行っているが、同じ年のフィリピンのオスカー君は毎日路上でガムを売っている。

例4:森山さんはどこへでも旅行できるが、車椅子に乗っている林田さんは一人で電車やバスに乗ることができない。

例5:ジョン君は肌の色が黒いが、トム君は白い。

↓

グループで話あいながら、「違ってもいいちがい」と「違ってはいけないちがい」について考察を深めていきました。そして、アクティビティの後のディスカッ

ションを通して、「違い」と言っても、許容できる「違い」と許容できない「違い」があり、その境界線には「個人の選択

(Choice)があるのか、ないのか」が大きく関わってくるのではないかという意見にたどりつきました。

硤合先生、ありがとうございました。