秋保 亘 准教授AKIHO Wataru

Q & A

- 担当授業は?

- 真・善・美の哲学、真理をめぐる哲学史、いまを生き抜くための科学リテラシー、名著講読(社会科学)、人文学研究入門A・B、人文学総合演習A・B・C・D、キャリアナビゲーション、キャリアセミナー

研究紹介

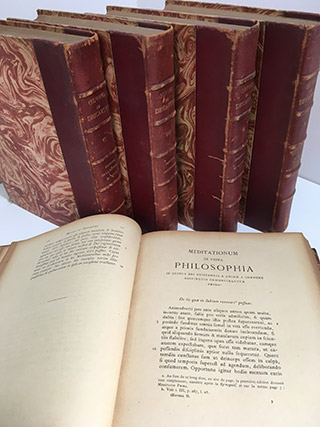

17世紀哲学の魅力

私は哲学を研究しています。とくに17世紀の西洋哲学を中心に研究を進めています。どうして17世紀なのか。それは、この時代がとてもおもしろく、魅力的な時代だからです。

イギリスの哲学者であるA. N.ホワイトヘッドは、17世紀を「天才(たち)の世紀」と名付けました(『科学と近代世界』)。この時代、のちに「科学革命」と呼ばれることになる思想上の大変革が生じ、現代に直接つながる様々な思考の枠組みが構築されていきましたが、ガリレオ、デカルト、ニュートン、ライプニッツといった、こうした流れを牽引していった人々の名前を挙げれば、「天才(たち)の世紀」という呼称が決して大げさではないことが分かると思います。

この時代に結実した考えとしては、たとえば天動説から地動説への転換が有名です。これはまず、夜空にみえる星々の運動(移動)をどう説明するかという、説明の枠組みの転換であることは確かです。しかしそれにともなって、それまで人間たちが当たり前のものとみなし、疑いを向けすらしなかった大前提(常識)が崩れることになりました。つまり、それまでは地球は動かないということが、様々なものごとを考える(暗黙の)大前提になっていましたが、それが決定的に崩れたのです――ここには、常識となっている自明な前提を問い直すという、哲学の重要な性格のひとつが表れています。

それだけではありません。人々の経験そのものが変容した、と言うこともできるのです。つまり天動説のもとでは、太陽が東の空から昇って西の空に沈んでいくのは、文字どおり太陽の運動として経験されていたわけですが、地動説のもとでは、同じ運動が今度は、太陽の「見かけ上の」運動として経験されることになったわけです。太陽そのものは動かないが、地球が太陽の周囲を回ることによって、太陽が移動しているように見える、ということです。

この議論から取り出せる哲学にとっての重要な論点は、思考の枠組みの転換が、その枠組みのもとで世界をとらえる人々の経験までをも変容させてしまう、ということです。

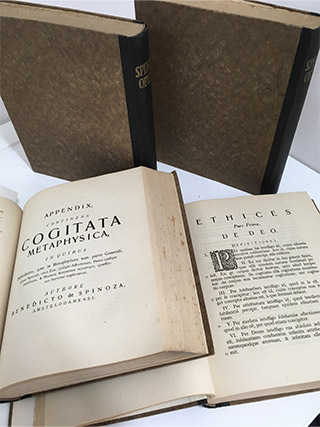

「心身(物心)二元論」という枠組み

17世紀以降の哲学思潮にとって、デカルト(1596-1650年)はきわめて重要な哲学者です。他の天才たちを次々と目覚めさせていった大天才、といった感じでしょうか。そしてデカルトが提示した思考の枠組み――あるいは少なくとも、その枠組みについての特定の解釈は、現代の私たちにも思いのほか浸透しています。そのなかでも代表的なものが、心と身体をまったく別のものと考えるという思考の枠組み、いわゆる「心身(物心)二元論」という枠組みです。

心や心にぞくすると考えられるもの、たとえば何かのアイデアや、よろこびや不安などの感情は、物体のように三次元のひろがりを持ちません。別の側面から言えば、物体や身体は眼で確認したり手で触れたりできますが、心はそういうわけにはいきません。デカルトはこうした心と物体・身体の違いを明確化し、基礎的な思考の枠組みとして整備しました。

「科学革命」以降の自然科学は、心の領域と物体・身体の領域をはっきり区別するデカルトの枠組みを前提としています。それまでは、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの考えを基礎とした世界理解が主流でした。そのなかで重要な説明的役割を担っていたもののひとつが、「目的」概念です。しかしデカルトは、心の領域では目的概念の有効性を認めますが、自然現象の説明からは目的概念を排除します。そのうえで、たとえば物体の挙動を説明する場合には、三次元の空間やそのなかでの物体の位置関係、あるいは物体の物理的組成などに着目します。要するに、物体の現象はすべて物体の領域にぞくする特性によって説明されなければならず、心の領域にぞくする特性をもちいて説明してはならない、ということです。

そうなると、とても難しい問題が生じてくるように思えます。それは、私たち人間のあり方です。つまり、たとえば私が足の小指を何かにぶつけてしまったとき、強烈な痛みを感じ、しばらく悶絶し、少し痛みが和らいでくると、今度はどこかみじめな気分になってきます(あるいは怒りすら湧くかもしれません)。心と身体がまったく別ものであるというのなら、こういうことは起こらないのではないか。たとえば身体と心が、ボートとそれに乗っている人物のように別々のものであるのなら、ボートに傷がついても、乗船者には痛みなど生じないではないか(これはデカルトが挙げている例です)。心と身体はいったいどのような関係にあるのか――いわゆる「心身問題」です。

この問題は現代でも盛んに論じられている問題ですが、その際に必ずと言っていいほど、心身二元論という枠組みを構築してしまったデカルトが、この大問題を呼び込んでしまった張本人として槍玉に挙げられます。しかしながら、デカルト研究の専門家のあいだでは、「心身問題」はじつはデカルトにとっては問題になっていなかった、という理解も存在します。さらにまた、同じ17世紀に、心身二元論という枠組みを書き換えようとする試みも登場しています(とくにスピノザ(1632-1677年))。

哲学のすすめ

17世紀には、現代にまで直接につながる様々な思考の枠組みが構築されました。そしてある場面では、私たちはいわばその「呪縛」に悩まされています(人間と自然を切り離し、自然を人間に利益をもたらす道具と見立て、そこに手を加え続けた結果もたらされている様々な環境問題もそうでしょう)。しかしながら、その呪縛は17世紀の哲学そのものがもたらしたものではなく、その哲学に対する一種のステレオタイプな見方にすぎない可能性もあります。また、17世紀哲学そのものに、現代の私たちの考え方や生き方を根本から変えてしまうような、まったく別の可能性もなお、含まれているのです。

現代の私たちが(どういうわけか)手にしている思考の枠組み(ないし現代の常識)を問い直すこと。必要とあらばその枠組みを換骨奪胎し、その枠組みのもとで世界をとらえる人々の経験や生き方までをも変容させること。このようにして私たちの思考をより自由なものにすることが哲学の使命であるなら、17世紀の研究は哲学にとってきわめて豊かで魅力的な作業現場に違いありません。

ゼミガイド

正解のない問いを考え続ける思考の持久力を鍛える

- 哲学

- ことばと現実

哲学の議論を参考に、私たちが生きるこの現実を徹底的に考え抜く。

- 私たちが生きるこの現実は、決定的な正解などないのに、それでもその都度何らかの決断が求められる問題にあふれています。そうした問題に直面した時に、何を・どのような観点から・いかなる仕方で考えればよいのか、その考えの枠組みを提供してくれるのが哲学です。2500年以上の歴史を持つ西洋哲学が、みなさんの思考を鍛え上げる舞台になります。

自分を自分自身の外へと連れ出そう。

私たちは無意識に、様々な思考のフォーマットにそって物事を考えています。もしこうしたフォーマットに「盲点」や「偏向」があるとしたら…。新たな思考の枠組みを自分自身で構築することで、これまで考えられてこなかったものを思考する。そのとき、人は自分自身の外に出て、自由に思考することができるようになるはずです。

PICK UP

ことばの力を極限まで駆使しよう。

私たちはことばによって物事を考えます。ことばは世界のさまざまな場面を切り取り、豊かな彩りを与えます。そして新たなことばの創造によってしか開かれない光景もある。ことばがそなえる多様な力を発見し、自分の視野を研ぎ澄ませていきましょう。