K-12 Secondary Division 7年生(中1)「東山生き物探検」を実施しました

― 自然と向き合い、気づき、そして言葉にする一日 ―

2025年7月23日(水)、K-12 Secondary Division7年生(中学1年生)20名を対象に、サマーキャンプ「東山生き物探検」を実施しました。

このプログラムは、K-12 Secondary Divisionの小林潤先生と宮崎純子先生からのご相談を受けて実現したもので、玉川学園の豊かな自然環境を舞台に、生徒たちが植物や生き物との関わりを観察しながら学ぶ機会を提供しました。

今回の探検をナビゲートしてくださったのは、農学部環境農学科の山﨑旬教授。さらに、総務部管財課、タマガワイーサポートの山崎さん、ランドフローラ、そして“昆虫大魔王”の異名をもつ昆虫研究のスペシャリストでテレビにも出演されている、地球工作所の斉藤さんという心強いサポートメンバーが加わり、学びをより深く、豊かに導いてくださいました。

身近な植物から始まる学び

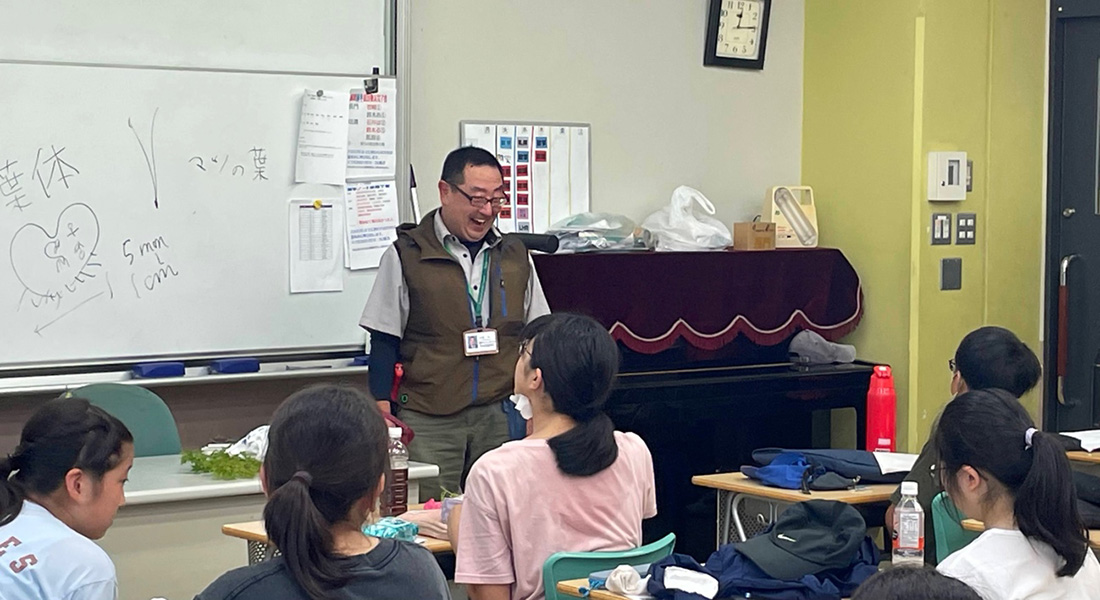

プログラムは、教室に集合した生徒たちが自宅や通学路で見つけて持ち寄った植物の紹介から始まりました。

ニチニチソウ、百日草、ワルナスビ、シダ植物などなど、ふだん何気なく目にしていた植物たちが、この日をきっかけに“学びの入り口”となります。

山﨑先生は、それぞれの植物を一つひとつ丁寧に手に取りながら説明されました。

「これは一枚の葉のように見えますが、実はたくさんの小さな葉が集まってできた“複葉”です」

「シダ植物は花を咲かせず、胞子で増えるんですよ」と図を書きながら説明。

専門的な内容も、生徒たちの目線に合わせてわかりやすく語られ、生徒たちからは「へえ〜!」「それが一枚なんだ!」と驚きと感心の声があがりました。

植物をただ見るのではなく、生徒たち自身が手に持ち、聞いて、感じて、学ぶ。そんな能動的な時間が流れていきました。

東山の自然の中で、命とふれあう

続いて生徒達は東山へ移動し、森の中を散策。木々の葉の形、草の香り、小さな昆虫の動き──生徒たちは五感を使って自然とふれあいながら、静かに足元の生き物に目を向けていきました。

サポートスタッフの解説にも助けられながら、「ジョロウグモが何かを食べている」と話すと、昆虫大魔王の斉藤さんが、「蜘蛛の巣に食べかすがたくさん付いているのはスズメバチなど外敵がきた時にカモフラージュとしてわざとつけているんだよ」と説明していました。そのおかげで観察の目がどんどん鋭くなっていくのが伝わってきます。

途中、山﨑先生は高枝ばさみを使って木の上の実をとり、マテバシイのドングリについて解説されました。

「こちらは今年茶色くなって実を落とすドングリ。これは今年できた実で来年、茶色くなって落ちます。マテバシイのように、2年間かけて実を落とすドングリもあるんです」

その言葉に、生徒たちはドングリが“落ちるまでの時間”に違いがあることを初めて知り、大きくうなずいていました。

また、「ユリノキ」の実を見せながら、「春には大きな黄色い花を咲かせるんですよ」と紹介されると、生徒たちからは「ユリノキは花が咲くんだ!」という声も。

いつも近くにあった植物が、知らない姿をもっていたことに、多くの生徒が気づくことができた瞬間でした。

さらに散策の途中、山﨑先生がふと立ち止まり、「これは茗荷ですね」と茂みから引き抜いたところ、立派な茗荷が姿を現しました。

「これはきっと、君たちの先輩たちが植えたんだろうね」と語られると、生徒たちは大喜び。人の手が自然の中に静かに残されていることを実感しました。

また、山﨑先生が「これはケセランパサランのもとになる植物です」と紹介すると、「その名前知ってる!」と目を輝かせる姿も見られました。

散策した後、生徒たちは「剥皮間伐(はくひかんばつ)」という間伐にチャレンジしました。

「立ち枯れ間伐」とも呼ばれるこの方法は、木の表皮をぐるりと一周剥くことで、幹の師管を断ち、葉でつくられた栄養を根に届けないようにします。根はやがて栄養不足で枯れ、徐々に木全体がゆっくりと“立ったまま”枯死していきます。葉や枝が落ち、林内に光が差すことで、新しい植物の芽生えが促されます。さらに、立ち枯れた木は昆虫や鳥たちのすみかにもなり、生物多様性の維持にも貢献するのです。

山﨑先生の説明を聞いた生徒たちは、木の皮を剥くという初めての作業に目を輝かせ、4人一組で5本の木を剥皮。力を合わせての作業の中に、自然との真剣な向き合いがありました。

引率された先生からは、

「このような体験が玉川学園のキャンパス内でできるのは本当にすごいこと。そして、こうした機会を通じて、山﨑先生のような専門家と直に関われることがとても貴重です。」と感想をいただきました。

観察からことばへ──気づきを深める時間

教室へ戻り、山﨑先生から、生徒たちへこんなお話がありました。

「人の生活の近くにある植物と、人間はバランスをとって共に生きていかなければなりません。

中には、人間が少しだけ手を貸すことで立派に育つ植物もあります。逆に、放っておきすぎても、切りすぎてもいけません。

多様な植物が存在することで、私たちは食べ物や薬などの命の支えを得ることができるのです。

だからこそ、どうか今日のような体験をきっかけに、身近な植物にもっと興味を持ってもらえたら嬉しいと思います。」

その言葉は、生徒たちだけでなく引率した教員の心にも深く響きました。

植物や自然との関わりは、理科の授業や環境教育を超えて、「どう生きるか」「どう支え合うか」という人間としてのあり方にもつながっている。そんな本質的な気づきを得ることができた一日でした。

本プログラムを通して、生徒たちは“生き物”の探検をしながら、自分の視点で自然とふれあい、多くの問いをもち、自分のことばで語る力を育みました。