玉川大学×北海道森町 交流プロジェクト2025

―森と海の町で育む、学びとつながり―

北海道森町と玉川大学の歩み

玉川大学リベラルアーツ学部では、「オフキャンパス・スタディーズ」の授業の一環として、地域創生活動を展開してきました。2008年から北海道函館市で活動を開始し、2012年からは北海道茅部郡森町を拠点に継続的に取り組んでいます。これまでに延べ200名を超える学生が参画し、地域課題に向き合いながら、児童を対象とした企画を自ら考え実践する実践型教育プログラムとして発展してきました。

さらに、2022年に玉川学園に 「Tamagawa Mokurin Project」 が発足し、2023年には森町に、若年層担い手育成施設「iroMori」が開設され、農林課、地域おこし協力隊を中心に木材振興、木育に取り組んでいる状況を受け、現在は両者の協力を受けて木材を活用した交流企画を実施しています。

2025年8月23日(土)午前 ― 郷土料理体験

交流初日、森町女性団体協議会の皆さまにご協力いただき、学生たちは森町の郷土料理づくりを体験しました。森町は「いかめし」の発祥地。炊き上がる香りに包まれながら、学生たちは地域の方の優しい指導を受け、一緒に「いかめし」を完成させました。

試食の場では「好きな食べ物は、いかめしになった!」と笑顔を見せる学生も。さらにトウモロコシやスイカを頬張りながら「おいしい!」を連呼し、笑い声が絶えない時間となりました。午後のワークショップへ向けて、地元の食と温かい交流が学生たちを力強く後押ししました。

2025年8月23日(土)午後 ― 森町ミニ運動会

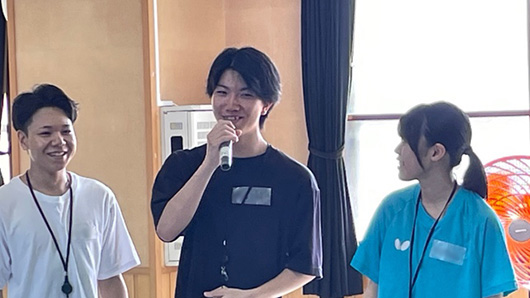

午後からは「森町ミニ運動会開幕!!〜盛り上がりスギ注意!? やる気!元気!ヒノキ!〜」が開催されました。森町の小学生たち、玉川大学生、さらに北海道森高等学校の生徒たちもサポートに加わり、世代を越えた交流が実現しました。

森高等学校の生徒たちはイベント前に、加茂フミヨシ講師のレクチャーに参加し、林業・木材産業の持続的発展や地域創生の視点について学ぶ場を共有しました。さらに、リベラルアーツ学部が重視する複眼的な視点を意識し、楽しみながら地域創生を考える学びの場に参加しました。

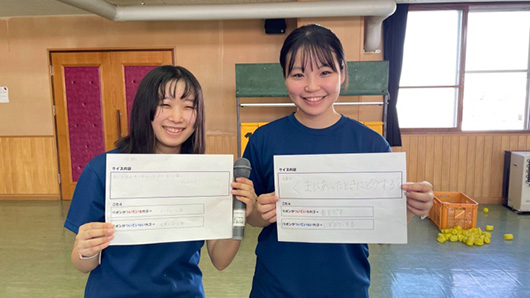

自己紹介では「自分で呼ばれたいニックネーム」で呼び合い、準備運動で緊張をほぐした後、赤組・白組に分かれて競技開始。特別に大学生が木で製作した玉入れカゴを使い、ただの競技ではなく「どこに木が使われているか?」や「道南スギと玉川のスギの違いはどっち?」といった木育クイズを交えた新しい形の玉入れが行われました。

さらに子どもたち自身が出題者となり、「馬の水飲み場に使われていた池はどこ?」や「熊に出会ったらどうする?」といったクイズを出し合い、森町の自然や歴史を学びながら盛り上がりました。学生が「森町で自然がきれいな場所は?」と尋ねると、子どもが「友達の庭がとてもきれい」と答える場面もあり、会場は温かな笑いに包まれました。

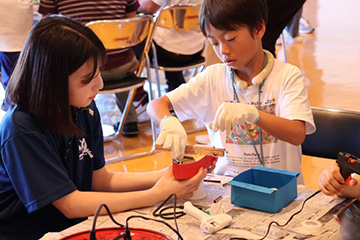

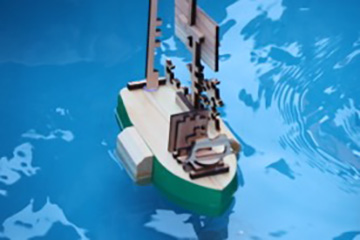

2025年8月24日(日)午前 ― 船の工作「世界で一つだけの船を作ってみよう!」

翌日午前中は、玉川学園のヒノキを削った船体をベースに、子どもと大学生がペアになって「世界で一つだけの船」を製作しました。飾り付けには、玉川学園と森町の木材の端材を使用。子どもたちは完成形をイメージしながら木片を真剣に選び、船の形を意識して水に浮かべてバランスを確かめる中で「沈まない工夫」を考える理系的な学びを体験しました。さらに、端材を組み合わせて自由に表現する飾り付けの過程を通して、創造性を育む「Art」の要素も加わり、STEAM教育としての学びが自然に展開されました。完成後の進水式では、大きな水槽に船を浮かべ、ゴムの力で回るスクリューを回して出航! 慎重に水面に置くとゆっくり進み、工夫してより速く進ませようとする子どもの姿に学生も驚き、歓声が上がりました。森と海を併せ持つ森町ならではの環境を、木の工作と船の実験を通して体感する時間となりました。

2025年8月24日(日)午後 ― クイズラリー「宝を集めろ!森町探検隊!」

最終プログラムは、大きな森町の地図を囲みながらの「森町探検隊」。大学生が準備した木材のプレートにはレーザーで町の名所が刻まれており、子どもたちは「鷲ノ木遺跡」「iroMori」「道の駅 YOU・遊・もり」などの場所を指差しながら地図に配置しました。

さらに「森町の人はなぜイカを大切にしているのでしょう?」といったクイズや、木で作ったイカの釣り大会を実施。釣り上げたイカを海に見立てた地図に置いていき、森町の宝物をみんなで完成させました。子どもたちが町の魅力を楽しく学び直し、学生にとっても森町の価値を再発見する機会となりました。

学生の学びと森町の誇り

3つのプログラムを通じて、学生たちは「地域の魅力をどう伝えるか」「子どもたちが楽しみながら学べる工夫とは何か」を主体的に考えました。コミュニケーション力、企画力、協働力を育むこれらの経験は、今後の進路や就職活動に活かせる大きな力となります。

また、北海道森高等学校の生徒たちの参加によって、地元の若者と大学生が共に活動する姿が生まれました。これを見た高校生にとっては「こんな大学生になりたい」「玉川大学に進学してみたい」と思えるきっかけになり、森町の人々にとっては「町の魅力をこれからの世代が誇りに思ってくれている」と実感できる時間となりました。

前に立つ北海道森高等学校生徒と玉川大学生

今回のプロジェクトにあたっては、リベラルアーツ学部の髙木大祐講師、加茂フミヨシ講師、田島知之准教授が事前指導を行い、現地では髙木講師、加茂講師に永井悦子学部長も加わり、教員が連携し、学生の学びと安全をサポートしました。

想いのこもったオリジナルTシャツ

今回の交流プロジェクトでは、リベラルアーツ学部の学生がオリジナルのTシャツをデザインしました。

工作班の船づくりや文化班の地図をヒントに、船や地図、紙の要素を取り入れました。玉入れの玉が宙に舞う様子は、紙や水が広がるような表現で表しました。

また、波をステンドグラス風にしたのは、寄木細工を思い起こしたことがきっかけです。多彩な形や色で構成することで、参加者の体験と私たちの学びが重なる、このプロジェクトの多様性を表現しています。

また、胸には、玉川学園の象徴である「ミツバチ」と、北海道を代表する小鳥「シマエナガ」が描かれています。シマエナガのシルエットの中には、玉川学園の黄色いコスモスと、桜の名所である森町の桜が咲き誇り、両地域をつなぐ「自然と命のつながり」を表現しました。

ご協力いただいた皆さまへの感謝

今回のプロジェクトの実施にあたり、森町教育委員会の毛利繁和教育長、須藤智裕様、瀧澤学様をはじめ教育委員会の皆さま、森町女性団体協議会の皆さま、北海道森高等学校の楯石保史校長に多大なるご協力をいただきました。郷土料理づくりから子どもたちとの交流、会場の準備に至るまで、心温かいご支援とご指導を賜り、学生たちは安心して学びに打ち込むことができました。ここに深く感謝申し上げます。

「木」をテーマに、食・運動・ものづくり・クイズを通して交流した2日間。森町と玉川大学が築いてきた歴史が新たな形で結実し、子どもたちにとっては楽しい学びの時間、学生にとっては未来につながる実践的な経験となりました。

玉川大学はこれからも、森町の皆さまと共に、自然や文化を活かした持続可能な交流と学びの場を育んでまいります。

開催概要

- 日程

2025年8月23日(土)・24日(日) - 会場

23日:森町公民館 2F講堂(北海道茅部郡森町字御幸町132)

24日:砂原公民館 大ホール(北海道茅部郡森町字砂原1丁目31-3) - 参加者

森町内の小学生約14名

玉川大学リベラルアーツ学部18名+文学部1名の計19名

教員3名(永井教授・田島准教授・髙木講師・加茂講師)

北海道森高等学校生徒4名