玉川大学教育学部仁藤ゼミによる「木のえほん」の授業

木の素材がひらく、新しい教材研究のかたち

玉川大学教育学部 仁藤喜久子准教授のゼミでは、教材研究の一環として “素材に触れて学ぶ時間” を大切にしています。

その中で、鳥取県で制作されている木製絵本を教材例のひとつとして取り上げ、学生が木の使われ方や素材の特徴を学ぶ機会としています。木材の質感や個性をそのまま活かした絵本として、「木の使われ方のひとつを学生が知る」ための教材例としてご紹介いたします。

この木の絵本は 本学の大学図書館に所蔵されており、授業では図書館資料として使用しています。

木のえほんが生まれるまで

木のえほんは、鳥取県智頭町を中心に、地域の木材・紙・人の手で丁寧に作られています。

智頭杉のやわらかな質感

絵本に使われている板は、鳥取県智頭町の智頭杉。

節の出ないように丁寧に枝打ちされた美しい杉材から、樹齢70〜80年のやわらかい部分を選び、厚さ7ミリの薄い板に加工されています。

通常、この薄さでは反りが出やすくなりますが、長年製材を続ける技術者によって、木の特性を見極めながら反りにくく仕上げられています。

杉は手に取ると体温にすっと馴染むため、触れた際の “やわらかさ” や “あたたかさ” を感じやすい素材です。

木目を生かす彩色

印刷には、しっかり色を乗せるシルク印刷ではなく、木目を残しながら彩色できる UV プリンターを採用。

木材がもつ自然な模様をそのまま活かしながら、柔らかな色合いを表現されています。

この工程を担うのは、因州和紙でも知られる鳥取市の印刷所。

地域の素材(智頭杉・因州和紙)と技術をつなぐものづくりとしても大切にされています。

仕上げは就労支援施設で

最後の組み立てやページの切り抜きは、鳥取市の就労支援施設「ねっこ」が担当。

「子どもたちが笑顔で読んでくれますように」と願いながら、角の丸みや手ざわりの細かな調整まで一枚ずつ丁寧に仕上げています。

仁藤ゼミでの学び

授業では、学生たちが実際に木の絵本を手に取り、「触れるとどう感じるか」、「香りはあるか」、「木目の模様はどうか」、「紙の絵本とどんな違いを感じるか」といった視点から素材を観察します。

「手触りが心地よい」、「木目によってページの雰囲気が変わる」、「持っていると落ち着く感じがする」といった声が自然と交わされ、絵本そのものだけでなく、“素材がもつ力” に目を向ける学びへとつながっています。これは紙の絵本とは、異なる素材に触れることで教材研究の幅を広げるための取り組みです。

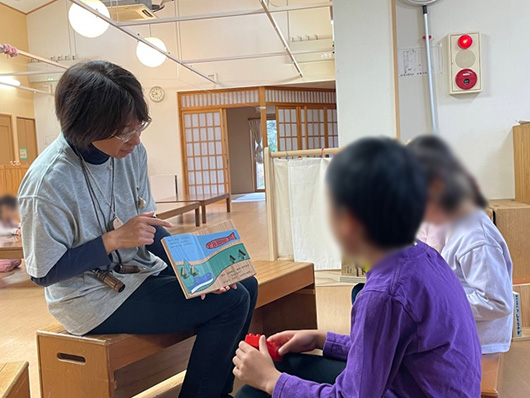

「森のがっこう」での実践

2025年11月13日(木)、秋田県「あきたこどもの森」で行われた「森のがっこう」では、仁藤准教授が木の絵本を使って園児へ読み聞かせを実施しました。

読み聞かせの後、子どもたちは自分の手で木の絵本に触れ、木のにおいや、木目による模様の違いなどを感じていました。木は、触れていると素材がもつ安心感や静かな癒しを感じられる場面も見られました。

木がどのように加工され、どんな価値をもつ教材になるのかを知ることは、教育者を目指す学生にとって大切な学びです。

仁藤ゼミでは、こうした木の教材に触れることを通して、素材の多様性や地域のものづくりへの理解を深めていきます。

- 木の絵本の制作については、公式サイトでも紹介されています。

興味のある方は、あわせてご覧ください。