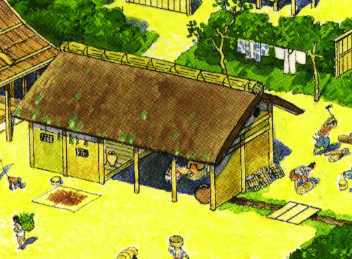

厨(くりや:調理場)

玉川学園・玉川大学

見てみよう

厨とは現在の台所にあたる調理場のことです.武士や貴族などの大きな屋敷では沢山の人の食事を作る専用の建物がありました.当時は冷蔵庫など無い時代ですから,魚や肉類は塩づけか乾燥品でした.調理の仕方も今よりも簡単で「焼く」「煮る」「蒸す」の3種類が基本でした.

燃料は木の枝のような薪が中心ですから,山のなかに入って沢山の薪を集めるのは男の人の重要な仕事だったのです.

これが鎌倉時代の武士の食事です.茶色いご飯は「玄米」でそこから時計回りに「干し魚」「昆布と煮ごぼう」「大根汁」,真ん中が「梅干し」です.梅干しをご飯にのせて食べるのは,この時代の武士が考えだしたことだそうです.左のお皿の中味は「お酒」です.

これが鎌倉時代の武士の食事です.茶色いご飯は「玄米」でそこから時計回りに「干し魚」「昆布と煮ごぼう」「大根汁」,真ん中が「梅干し」です.梅干しをご飯にのせて食べるのは,この時代の武士が考えだしたことだそうです.左のお皿の中味は「お酒」です.

調味料は「ひしお」と呼ばれる醤油の仲間と味噌,塩でしたから複雑な味の食事は少なかったようです.

食事の回数は朝夕の1日2回が基本でした.しかし,ひとたび戦になると1日5回は食べていたそうです.その中心はご飯で,現代成人の一日の平均的な摂取カロリー2300に比べ,戦時の武士が3000キロカロリーを摂っていたということは,すごい量のご飯を食べていたということですね.

ちなみに,お箸(はし)はこの時代から二つに分かれたものが広まったそうです.それまではピンセットのようになっていたのだそうです.(写真資料/碧水社「復元の日本史」より)

農民の食事 当時の食材を知りたい人はここ.

農民の食事 当時の食材を知りたい人はここ.

(大人の質問)鎌倉時代の貴族や武士の御馳走を教えてください.

(大人の質問)鎌倉時代の貴族や武士の御馳走を教えてください.

鎌倉武士の館と生活の様子に戻る

鎌倉武士の館と生活の様子に戻る

注意 目次や項目のフレームが表示されていない人は,ここをクリックしてください.

![]() 農民の食事 当時の食材を知りたい人はここ.

農民の食事 当時の食材を知りたい人はここ.![]() (大人の質問)鎌倉時代の貴族や武士の御馳走を教えてください.

(大人の質問)鎌倉時代の貴族や武士の御馳走を教えてください.