新しい学習はネットから ―インターネット教材「鎌倉時代の勉強をしよう」を開発して― 全人教育研究所 研究員

多 賀 譲 治

昔は今の物語?

石橋山1はみかん畑の中にある.山の先端はそのまま海へと続き太平洋の波しぶきに磯を洗う.崖に貼りつくような線路の上を,ガタゴトと東海道線がのんきに走って行く.車窓から見る石橋山は,のどかに広がる相模灘と一面の「みかん畑」.小田原から伊豆へかけての典型的な風景である.今から八百と二十年前,ここで血みどろの殺し合いが行われたことなど車中の人は知るすべもない.

治承4年8月23日(1180年).伊豆の流人,源頼朝がわずか3百ばかりの兵で,平家方の武将大場景親(おおばかげちか)の軍勢3千と嵐の中で死闘をくりひろげ,文字通り九死に一生を得てから数日後.ひそかに真鶴の岬から船中の人となったが「このまま安房(千葉県)に行っても大丈夫だろうか?」「殺されはしないだろうか?」と不安で一杯だったに違いない.なぜなら,頼朝の首は「一国」に値する「大懸賞付宝くじ」だったからである.

千葉には上総介広常(かずさのすけひろつね)と千葉介常胤(ちばのすけつねたね)という二大豪族がいるが,広常の方はどう考えても「ヤバイやつ」なのだ.様子を見て頼朝の形勢が悪ければ「討ち取ってしまおう」と思っているフシがある.

事実,恐る恐る上陸した頼朝は暗殺者から逃れるため,しばらくの間,人目につかぬように隠れている.

この辺が大河ドラマとは大いに違うところであろうか.確かドラマでは浜辺に頼朝を慕う武将がいならび「ようこそおいでなされました」と涙,また涙のシーンだったと記憶する.

しかし,こんな状態だった頼朝が,それからわずか40日足らずの間にたちまち数万の軍勢を従えて鎌倉入りを果たす.人はこれを奇跡と言う…それは「なぜ」なのか?

実はここに鎌倉幕府存立の重要なベースがあるのだが,小中学校の授業ではよほどのことでもない限り詳しく取り上げられることはない.

中学の教科書では「そのころ,平氏が後白河上皇を退けて,一族中心の政治を行ったことから,諸国の源氏の武士が立ち上がった.なかでも木曽(長野県)で兵を起こした源義仲と,伊豆(静岡県)で兵をあげた源頼朝が,東国に大きな勢力を築いた」と,サラッと触れているにすぎない.しかも誤解を受けやすい表現である.頼朝に従った豪族は平氏のほうが多かったというのに…(北条も三浦も千葉も上総もすべて平氏の流れをくむ豪族達である.)

教科書の表現から受けるイメージは「平家が悪い政治」を行ったから「源氏が立ち上がり」,なかでも頼朝は関東の武士をたばねて強力な「源氏軍を組織した」.それから,弟,範頼と義経に命じて平家を倒して「鎌倉幕府」を築いた.「祝・平家にかわる源氏の政権誕生!」

元々開拓農場主,あるいは貴族や寺社の荘園管理者であった「地方武士」にとっては,近隣との領地争いや,役人の横暴に対抗するために平氏や源氏との血縁を深めたにすぎない.早い話が平家だろうと源氏だろうと,彼らにとってはどっちでもいいのであって,必要なのは「自分達を守ってくれる組織」と「その象徴」だったのだ.

房総に逃げた頼朝に,千葉氏と上総氏と言う二大豪族が味方についたからこそ,それまで様子を見ていた他の豪族達が雪崩をうって頼朝軍に参加したのであり,新しい武士の利権代表として頼朝の「源氏の棟梁」という立場を彼らは利用したのだ.

「なぜ?」が大切

ところで,小.中学生がこのようなことを学習する必要があるだろうか?答えは「イエス」である.もちろん前項に書いたような直截的なことではなく,もっと武士や庶民の生活に根ざしたところからのアプローチで.

事実を知って,あるいは知ろうと努力して,筋道を立て「自分の考えをまとめる」ことは,小学生であっても高校生や大学生と何らかわりはない.現に小学部では毎年六月から一月間をかけて「頼朝はなぜ鎌倉に幕府を開いたのか」という学習を行い,大きな成果をあげている.

「東国に住む武士の生活とはどのようなものだったのか?」「日常の彼らは何をしていたのか?」「何を着て何を食べていたのか?」考えてみれば分からないことだらけである.しかし,この「分からないこと」「知りたいこと」が分かってこそ「その時代」を理解することができるのだ.また,分かろうと努力することそれ自体がとても大切なのである.

教師にとって子供の「なぜ?」が引き出せたら学習の半分は終わったといってもよい.先生の仕事の八割はここに投入すべきである.あとは「方法」と「筋道」を立ててあげればよいのだが,これには綿密な教材研究と高度の教材解釈が求められる.小学生や中学生だからといってレベルを低くしてもよいなどと言うことにはならない.

しかし,今のようなカリキュラムと時間割編成,あるいは受験システムでは,先生が「やろう」と思っても物理的に困難であるため,どうしても「イイクニつくろう鎌倉幕府」とか「幕府の三大組織は〜」という「覚えること」に重心が移ってしまうのだ.

ところが,インターネットを利用した学習ではこうした制約は取り払われる.

五年前に細々と発車したインターネット教材「鎌倉時代の勉強をしよう」も,年とともに成長を遂げ,リンク依頼も増えて,全国の子供達から毎日のように質問が入ってくるようになった.「鎌倉時代の食べ物には何があったのですか?」「鎌倉時代にはどんなお店があったのですか?」といった生活に根ざした疑問や,「徳政令が出たのにどうして武士の生活は楽にならなかったのですか?」といった,武家制度の根本に関わる質問.あるいは「古いお寺の保存と保護はどのようにされていますか?」のような,現代の社会に関係するものまで千差万別,最年少は小学校三年生である.

ここに質問を寄せるのは通常の授業に飽き足りない子供達であるが,ホームページを見たり,メールが書ける環境にない子供の数を考えるとき,「相当数」の子供達が本当はもっと知りたいと思っているはずだと,教師として痛切に感じざるをえない.

離れているからできること

鎌倉時代に限って言えば,東日本と西日本とでは人々の生活に大きな差がある.それぞれの地域で調べたことや学習したことを互いに発表し合うことができたら,もっと立体的で生き生きとした鎌倉時代が見えてくるはずである.

さらに,インターネットを使えば複数の指導者に学ぶことだって可能である.現に「鎌倉時代の勉強をしよう」には鎌倉在住の方をはじめ,地方の先生,玉川学園の先生など複数の人に得意分野で対応してもらっている.一人の知識には限界があるが複数ならばそれを補うことが可能だ.

一人の教師が,「教室」という限られた場所で,決まった時間に行っていた学習は,ネットワークにつながった瞬間に,「複数の指導者による」「日本中,あるいは地球規模での」「都合のよい時間」の学習に変身する.しかも違った「場所」や「立場」で学び合うからこそ,それまで別個だった情報や知識が融合されて,もっと知識を高めることができるのだ.

『離れたところにいても同じ学習が出来るから便利だ.』だけではテレビの通信講座と何ら変わるところはない.これからは「学習の中身」が問われる時代である.「鎌倉時代の勉強をしよう」は一方通行から双方向へ,さらに「単なる双方向の遠隔学習」を超えた,多方向相互の学習方法の実験ページである.

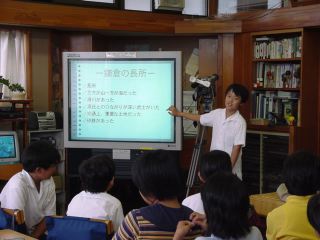

昨年6月に,小学部六年生がプレゼンテーションソフトを使って「頼朝はなぜ鎌倉に幕府を開いたのか」の発表を行った.その際に生じた疑問に対して,インターネットで参加していた別の教師(私です)が,必要に応じて画面に現れて説明し,同時に資料のプリントも送ることが出来た.子供達は,別の先生から違った見方での説明を聞き,授業のポイントをまとめた資料をその場で手にすることができるという実験である.インターネットをうまく利用すれば様々な場面でそれに適した学習を展開できるという一例である.

平成十三年度から小学部・中学部・高等部でほぼ同時に「鎌倉時代」の学習が行われることになった.しかも別々にやるのではなく,意見交換や合同の発表までを視野に入れた学習実験である.背伸びして学習するのではなく,ごく自然に学年を超えた相互の学習を目指しており,将来的には他の学校とも連携を図ることになると私は考えている.私たちはこのような実験を繰り返し,もっと生き生きとした日本の歴史と新しい学習の在り方を模索し,それを玉川から発信しようとしている.

これまで「やろう」としても出来なかったことが「やれる」時代になったのである.

インターネット学習「鎌倉時代の勉強をしよう」のURL(ホームページアドレス)

http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/

註1 石橋山は東海道線「早川駅」と「根府川駅」の中間地点にある.

2 頼朝上陸地点には三つの説がある.そのうち二ヶ所は人目につかない場所である.

石橋山の風景(みかん畑とビニールハウス)800年前の激戦地 研究所より子供の質問に答える筆者.ゲンボー先生

教室で「頼朝が鎌倉に幕府を作った」理由を説明する児童 大形スクリーンから小学生に説明するゲンボー先生(筆者)

戻る