談話会開催記録 (2005年度)

第13回談話会

2006年 3月 7日:第13回目の談話会が開催されました

|

『脳卒中片麻痺の機能回復に伴う脳活動領域の変化』

武田湖太郎

「脳卒中後の

片麻痺の回復には損傷側大脳半球の機能回復が重要である」

|

|

『事象関連電位P3a発生過程に関わるラット海馬機能の電気生理学的検討』

高浦加奈

「海馬もまたP3aの発生に極めて

重要な機能を果たす」

|

|

第12回談話会

2006年 2月 16日:第12回目の談話会が開催されました

|

『行動科学的な手法による新しい鬱動物モデル構築の試み』

土江伸誉

「Loserは新しい有用な鬱動物モデルです.」

|

|

『Metaphor and Methodological Foundations of Atonal Theory』

高岡 明

「複数の音楽理論の差異は,メタファーの用法の違いに起因する」

|

|

第11回談話会

2006年 1月 18日:第11回目の談話会が開催されました

|

『方位選択性マップの動径分布解析と刺激文脈依存性』

岡本剛

「方位マップの特殊な布置が、V1の刺激文脈依存的応答を起こさせる」

|

|

『STDPトポロジカルマップモデルによるIT野の情報表現の再現』

酒井 裕

「STDP学習を用いると,IT野で観測されている多重的なトポロジカルマップ表現を再現できる」

|

|

第10回談話会

2005年12月 6日:第10回目の談話会が開催されました

|

『大脳皮質錐体細胞の層依存的同期特性』

坪泰宏

「集団の挙動を決める単一細胞の性質が層によって違う」

|

|

『大脳基底核・線条体の投射細胞は行動ごとの価値を表現する』

鮫島和行

「選択行動直前の線条体投射細胞の活動が行動選択に対する報酬予測を表現しています 」

|

|

第9回談話会

2005年11月 30日:第9回目の談話会が開催されました

|

『人名想起によって生じる舌端現象の脳内メカニズム』

近藤洋史

「知っている有名人の名前などをを想起できない舌端現象(TOT)において,記憶検索の負荷と『もどかしい』という情動の検出には前部帯状皮質と前部島皮質が関連しています.」

|

|

『条件づけ味覚嫌悪反応』

藤原浩樹

「条件つけ味覚嫌悪学習をもちいていろいろな反応を見ている」

|

|

第8回談話会

2005年10月 28日:第8回目の談話会が開催されました

|

『自閉症児における共同注意の評価・介入とその神経基盤の検討』

直井望

「自閉症の子どもを対象に,指さしや視線方向を促すための介入プログラムを

構築しています」

|

|

『Two Neuronal Mechanisms for Perception of Sound Duration Change 音長差の認知に関わる二つの神経機構』

岡崎俊太郎

「音長差の検出には、変化の検出と差の大きさの検出の2つのイベントがあります」

|

|

第7回談話会

2005年9月 29日:第7回目の談話会が開催されました

|

『ヒトの記憶を支える脳システム』

奥田次郎

「ヒトの記憶は様々な側面から成り立っており、記憶障害患者および健常者脳イメージング研究の双方からそれらを支える脳システムが明らかになりつつあります」

|

|

『チンパンジー乳幼児・ヒト乳幼児における馴化法を用いた動物カテゴリ形成に関する検討』

村井千寿子

「基本的なカテゴリ化能力は,発達初期のヒトおよびヒト以外の霊長類に共通に見られるが、内容の抽象度には種差がある可能性が示唆されました」

|

|

第6回談話会

2005年7月21日:第6回目の談話会が開催されました

|

『古典的条件付けにより大脳皮質聴覚野に生じる可塑的変化の光計測』

井出吉紀

「恐怖条件付けによって、条件づけされた音刺激に対する聴覚野の応答領域が拡大する」

|

|

『Kanizsa刺激においてSaccadic Compression現象は生じるか?』

則武厚

「視空間のSaccadic compressionはKanizsa 刺激において生じる」

|

|

第5回談話会

2005年6月 7日:第5回目の談話会が開催されました

|

『予期あるいは連合によって活性化された表象について』

澤幸祐

「強化子、報酬の予期といった概念は、生活体は合目的的に行動すると考えるのであれば必要」

|

|

『海馬CA1錐体細胞の膜電位θ波周期振動の位相変化』

渡辺秀典

「膜電位振動の振幅の増加に応じて振動の位相はシフトする」

|

|

第4回談話会

2005年5月26日:第4回目の談話会が開催されました

|

『鳴鳥ディスタンスコールの発声制御機構』

福島康弘

「鳥のディスタンスコールの音響構造は、ソング発声の回路によって影響を受けている」

|

|

『ミツバチにおける生体アミンによる行動制御』

原野健一

「交尾後のミツバチ体内ののドーパミン濃度は上昇する!」

|

|

第3回談話会

2005年4月21日:第3回目の談話会が開催されました

|

『外側前頭前野ニューロンにおける正の動機付け、負の動機付けの影響』

野元謙作

「報酬によって強化される学習と罰によって強化される学習では、反応するニューロンが違う」

|

|

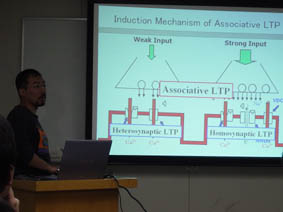

『ラット海馬CA1領域の連合性LTP誘導機構』

山崎吉之

「時空間学習則とは何かについて熱弁する」

|

|

Copyright(c)Tamagawa University 2005-2007 All Rights Reserved.

|