鎌倉時代の農業

玉川学園・玉川大学

見てみよう

鎌倉時代は農業が発達した時期でもありました.特に近畿地方では水路を設けたり,馬や牛を使って大々的に畑や水田を耕したり,鉄製の「くわ」や「すき」などの農具も発達しました.

この絵では下人が「くわ」を使って畑を耕しています.多くの武士の屋敷内には畑が作られていましたが,ここで収穫されたものは主に家人が日常食べるものが作られていました.もちろん武士には支配している地域の農民からの年貢もありました.

農作物で一番大切なのはやはり「米」でしたが,それ以外の農作物として「麦」「大豆」「そば」「大根」「ゴボウ」「ねぎ」「菜っ葉類」などが栽培されていました.

詳しくは食生活からわかる鎌倉時代で鎌倉時代の農業勉強してみましょう.

こちらもどうぞ 鎌倉時代の人は何を食べていたのですかのページに行く

これもいいですよ 鎌倉時代の貴族や武士の御馳走を教えてくださいのページに行く

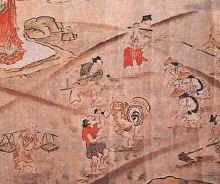

当時の「田植え」風景です(大山寺縁起絵巻より)

田植えは稲刈りとともにとてもつかれる重労働でした.ですから,この絵にあるように太鼓で拍子をとったり,歌を唄いながら皆で力を合わせて働いたわけです.良くみると鉄製の農具を使ったり,馬を使っていますね.

田植えは稲刈りとともにとてもつかれる重労働でした.ですから,この絵にあるように太鼓で拍子をとったり,歌を唄いながら皆で力を合わせて働いたわけです.良くみると鉄製の農具を使ったり,馬を使っていますね.

鎌倉武士の館と生活の様子に戻る

鎌倉武士の館と生活の様子に戻る

注意 目次や項目のフレームが表示されていない人は,ここをクリックしてください.

田植えは稲刈りとともにとてもつかれる重労働でした.ですから,この絵にあるように太鼓で拍子をとったり,歌を唄いながら皆で力を合わせて働いたわけです.良くみると鉄製の農具を使ったり,馬を使っていますね.