トントンとドンドンはどちらが大きい? 〜子どもの擬音語理解〜

梶川祥世・針生悦子

日本語には擬音語が数多くあり、大人どうしでもリラックスした会話でよく聞かれます。そしてこの擬音語は、子どもにとっておぼえやすいことばのようで、「わんわん」「じゃー」など早い時期から使う語彙に含まれています。ではなぜ擬音語は子どもにとっておぼえやすいのでしょうか?

その理由のひとつは、「わんわん」がイヌの吠え声に少し似ているように擬音語がもとの音のイメージに近い特徴をもっているというものです。また「ト」のように澄んだ音はきれいで明るいイメージ、「ド」のように濁った音は汚い、大きいもののイメージというように、音に対する感覚と擬音語がマッチすることも知られています。

私たちは、さらに擬音語を発音するときの声の高さや強さなどの特徴も、子どもの理解を助けているのではないかと考えました。そこでまず、お母さんが子どもに話しかけるときに擬音語をどのように発音しているかを調べることにしました。お母さんに「トントン」「ドンドン」のように大小を表す擬音語を含む文章を絵本読み聞かせのようにして子どもに読んでもらい、その声を分析したのです(下図参照)。すると1〜3歳児のお母さんは、小さいモノを表す擬音語は高い声で、大きいモノを表す擬音語は低い声で読むこと、そしてその違いはおとなに話すときよりずっと誇張したものになっていることがわかりました。

この音の高さの手がかりは、赤ちゃんや子どもには伝わっているのでしょうか?この疑問を明らかにするため、10ヶ月の赤ちゃんに「高い音=小さいモノ」「低い音=大きいモノ」という感覚が備わっているかどうかを調べる実験を行いました。この結果、10ヶ月の赤ちゃんにはまだこうしたおとなと同じような感覚はないらしいことが示されました。赤ちゃんは自分でモノどうしをぶつけてみたり周りの世界を観察したりするうちに、この結びつきを学習していくのかもしれません。

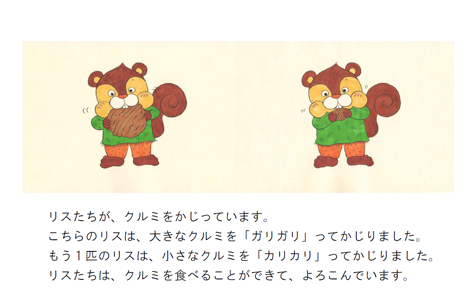

ことばを話せるようになった頃の子どもはどうでしょうか?今度は2歳半の子どもに絵を見せて、擬音語の対応を理解できているかどうか質問をしてみました。実験では大きなクルミをかじるリスと小さなクルミをかじるリスの絵が並んでいて、「ガリガリ」と聞こえたらどちらのリスのことか指さして答えてもらいました。このときの正答率とその子のお母さんが「ガリガリ」と「カリカリ」を読むときにつける高さの変化との関係を見てみると、興味深い結果が得られました。語彙数の多い子どもでは、擬音語理解の正答率とお母さんの読み方に関連がみられ、一方語彙数の少ない子どもではそのような関連がみられなかったのです。

これらの研究結果から、大小を表す擬音語を理解する手がかりとして、お母さんが高さの変化を強調した話し方をすることは、ある程度ことばの発達が進んできた段階の子どもにとって効果があるのではないかと考えることができます。この問題については現在も他のアプローチを用いて詳細を追究しているところです。