ことばの学びを支える脳機能の発達 −「単語学習調査」より−

佐治 量哉

子どもは1歳前後で、初語(母国語の発音が特定の意味内容が結び付いたことば、例えばマンマなど)を話すようになります。初語からしばらくの間の子どもの発話は、ほとんどが一語です。ところが、1歳半から2歳ごろになると、非常に短い時間・速い速度でことばを覚え、急速に語彙数を増やしていく時期がやってきます(この目覚ましい勢いを語彙爆発と表現することもあります)。実は、どうして子どもは日常生活の中で教えられてもいないのに自然にことばを学ぶことができるのか、という問いに対しては、まだ明確な答えは見つかっておりません。そこで私たちは、語彙爆発の時期にある子どもが、初めて聞くことばを学習する際の行動観察と脳機能の計測を行い、ことばの学びに関する発達の機序を明らかにすることを試みました。

まず調査では、初めて聞くことばである「まあとん」の学習をさせました。対象者は、そろそろ語彙爆発期にさしかかったと考えられる18 ヶ月児(12 名)と21 ヶ月児(7 名)です。参加者には赤ちゃんラボ内の調査室で、女性話者の発話による「まあとん」という単語を約120 秒間聞いてもらいました。このとき頭部には、大脳皮質の血流変化(酸素化ヘモグロビン濃度変化)を計測するためのプローブを装着し、また児の眼前のモニタには玩具A(カラー)のアニメーションを繰り返し提示します。この段階で、参加者には耳から聞こえてきた「まあとん」という音声が玩具A のことだと解釈するはずです。

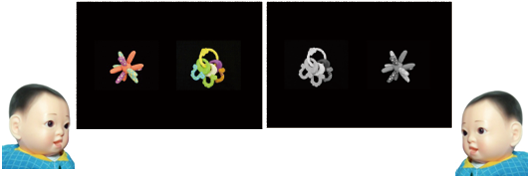

次に、今まで見ていた玩具Aと初めて見る玩具Bをモニタに映し出して、再び「まあとん」ということばを聞かせました。そして、乳児がAとBのどちらの玩具を長く見つめるかを調べました(選好注視法といいます)。 AとBの玩具を見せるときに、私たちは、アニメーションと同じようにカラーで見せる条件(カラー条件)と白黒で見せる条件(白黒条件)の2パターンを用意しました。

【初めて聞くことば「まあとん」の学習】

♪まあとん、まあとん・・・を聞かせながら、玩具Aのアニメーションを見る(約120 秒間)

【テスト:選好注視法】

(カラー条件) (白黒条件)

この結果、18 ヶ月児は、白黒条件、カラー条件で注視時間に差はありませんでした。しかし21ヶ月児は、カラー条件では玩具A をより長く注視していました(t = 2.77, p < 0.05)。白黒条件では差はありませんでした。このことから、21 ヶ月児は「まあとん」と玩具A(カラー)との対応を学んだと理解できます。

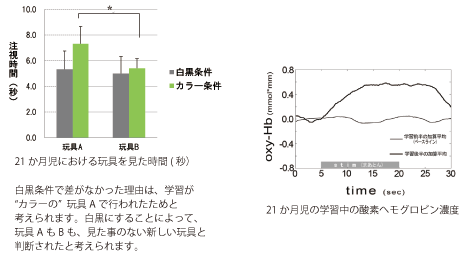

一方で、21 ヶ月児の学習中の大脳皮質活動(酸素化ヘモグロビン濃度)は、前頭葉のことばに関する領 野で、学習の後半で相対的に増大する傾向が見られています。脳の神経活動が盛んな場所では、たくさんのエネルギーが必要になります。このエネルギーを生み出す酸素を運んでくるのが、血液中の酸素と結合したヘモグロビン(酸素化ヘモグロビン)です。

酸素化ヘモグロビン濃度に関しては、もう少しデータが必要ですが、選好注視法で明らかになった18 ヶ月児と21 ヶ月児の新奇音声言語に対する学習能力の差は、大脳の言語機能の発達に深く関連することを示唆しています。そして、このような脳機能の発達が始まるのがちょうど語彙爆発期(21 ヶ月頃〜)の頃であって、脳機能の発達がこの時期の子どものことばの発達を支えているのだと考えられます。