情報通信工学科

Department of Information & Communication Technology

コミュニケーションを加速する情報通信技術を学ぶ

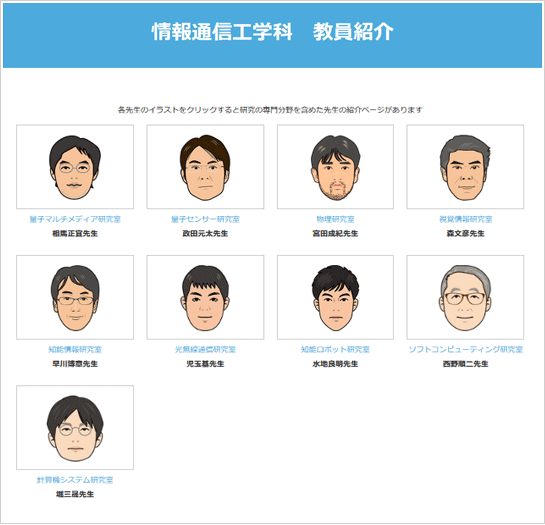

インターネットの急速な普及により、ますます複合化する情報化社会の中で、ものづくりの基盤も「情報」にシフトしています。

人間をサポートする多種多様なロボット技術や、「人と人をつなぐ」 ことで社会を動かす情報通信技術の分野は、今や日本を支える最先端の成長産業と言えます。

このような時代の要請に応えるべく、2017年4月にロボットや情報通信の技術に学びの焦点をあてた「情報通信工学科」を開設。

情報通信技術を武器に、“すべてのモノが情報につながる社会”で活躍する次世代のエンジニアを育成します。

セレクト研究室

量子センサー研究室

社会を大きく変える、「人と人をつなぐ」技術。

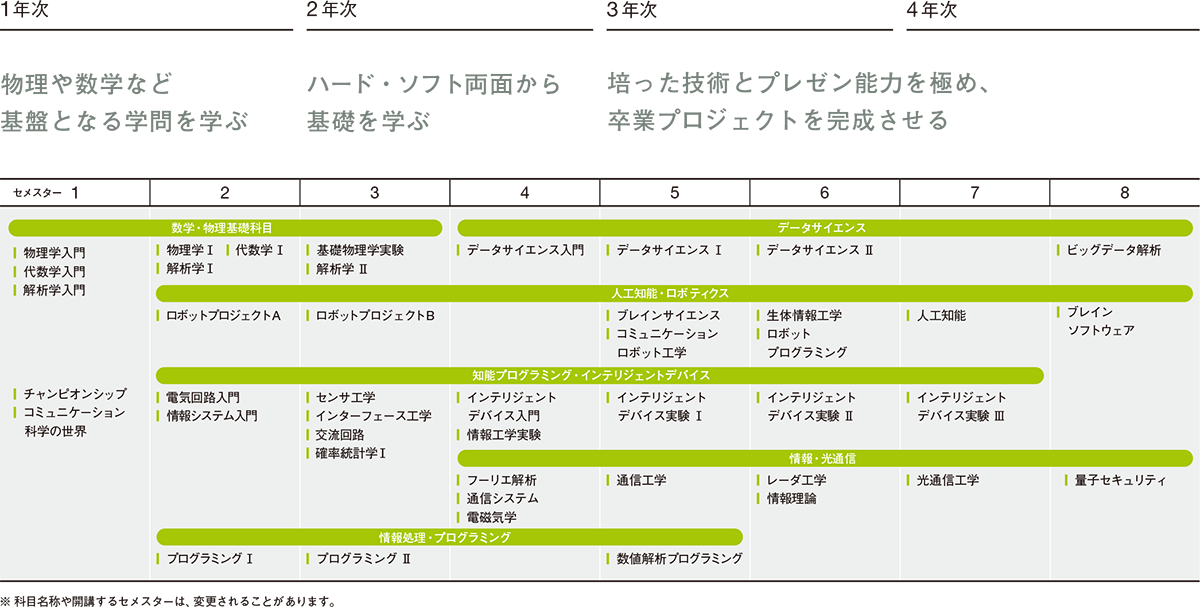

4年間の学び

情報通信工学科では、進歩著しいICT(情報通信技術)を中心に「人と人をつなぐ」次世代の技術と手法を学び、研究します。1・2年次で学びの基盤となる「数学」「物理」を修得した上で、専門分野の学びへ移行していきます。「電気回路入門」「センサ工学」「インテリジェントデバイス入門」などの科目を通して、機器に組み込まれるプログラミングとセンシングの基礎をハード・ソフトの両面から徹底的に修得。

これらの科目は、知能ロボットや情報セキュリティ・通信技術の専門科目と関連させながら学ぶことができます。また、体験的な教育を重視。さらに、1年次の「チャンピオンシップ」から4年次の「卒業プロジェクト」にいたるまで、各学期に実験・実習科目を配置しており、情報通信技術はもちろんプレゼンテーション技法、コミュニケーション技術も高めます。

先端分野を深く学修することができます

先端分野を深く学修することができます

人工知能・脳科学

組込みプログラミングの経験を通して知的に動くモノの仕掛けを知り、人工知能の基礎を学ぶとともに、ビッグデータ処理や脳科学など、その関連知識を修得します。

自動運転技術(量子レーダー)

いかなる天候にも対応できるカメラ機能を実現する量子レーダーの基礎を学びます。また情報通信技術の専門科目とも関連づけながら、情報ネットワークについて学修します。

専門研究機関とも連携した高度な学び

専門研究機関とも連携した高度な学び

脳科学研究所、量子情報科学研究所との連携も大きな特徴のひとつです。研究所との連携により、脳科学、ロボット、量子情報の分野をさらに深く学びたい学生に対しても、専門教育が学べるような学修環境を整えています。

カリキュラム

Pick Up 講義

チャンピオンシップ1年次春学期

プログラミングを理解するための体験型の授業です。チャンピオンシップは大きく3期に分けられ、学生は2名の教員から異なる分野の演習を受けます。教員1名に対し学生は7~8名。学生たちは机を囲み、一心に手元の作業に集中します。レーザーの屈折率の計算、超電導の空気抵抗の考察、ロボット制御など、演習では教員の専門分野に取り組みます。その中で学生が自ら課題を決めて挑戦することで、工学の基礎知識が早期に、かつ着実に養われていきます。チャンピオンシップの締めくくりは、電子基板を用いた自走ロボットの作製。壁に囲まれたコースを走らせ、タイムと正確さで技術を競います。2つの研究室で得た学びを振り返り、秋学期から始まるプログラミングなどの専門的な学修につなげていきます。

レーダ工学3年次秋学期

自動車の衝突防止システムの車載レーダーや、気象予報のための雨雲レーダーなど、身近なところで私たちの生活を支えているレーダー技術について学びます。レーダー機構の基礎となる電磁気学、光学、統計物理学について基礎から解説を行うことにより、レーダーがどのような原理で動作しているかを理解することが可能になります。また最近のトピックスとして、量子レーダーについても取り上げます。

取得可能免許・資格

- 教員免許状

中学校・高等学校教諭1種「数学」

高等学校教諭1種「工業」

小学校教諭2種免許状※1 ※2

- 学芸員※2

※1 小学校教諭2種免許状を取得するには費用が発生します。

※2 履修には条件があります。

卒業後のキャリアイメージ

- 組込みソフトウェア開発者

- マイコン技術者

- ロボット技術者

- システムエンジニア

- システムインテグレータ

- ネットワークエンジニア

(電子・情報通信) - セールスエンジニア

- データサイエンティスト

- 大学院進学 など

Topicsロボカップ@ホームリーグで、

3回の世界大会制覇を達成

2006年からロボカップに参加し「@ホームリーグ」という競技への挑戦を続けています。注文を受けてお買い物するなどの日常に即したテーマで、その達成度を点数で競うというもの。人工知能をどのように使うかのアイデアや、人工知能がテーマを達成できるようにいかに学習させるかに重点を置いており、自分たちの達成度が点数として客観的な評価をされるので、参加する学生にとっても貴重なトレーニングの場になっています。

研究室Pick Up

人工知能の学習をテーマに

ホームサービスロボットの開発に取り組む

ロボットを制御する人工知能に、いかに学習を施し育てるかを研究し、家庭や介護の現場などで人間をサポートするホームサービスロボットに応用。また、ロボカップにも毎年参加し、2回の世界大会優勝の実績がある研究室です。