ソフトウェアサイエンス学科

Department of Software Science

専門的スキルを修得し

ITの新たな分野を切りひらく

現代のIT社会は、コンピュータやネットワークによる基盤システムを前提にして成り立っています。

その中で、パソコン、スマートフォン、ゲーム、SNS、動画配信サービス、クラウドサービスなどに関するソフトウェア技術は日進月歩の進化を続けています。

ソフトウェアサイエンス学科では、さまざまなオンラインサービスやデジタル製品のソフトウェアに着目し、1、2年次にはプログラミングや情報処理技術、ネットワーク技術、モバイル技術、画像処理、ゲーム・コンテンツ開発技術などを総合的に学修します。

そして、3年次からは4つの専門領域に進んで学びを深め、ITの最先端分野を切り拓くスペシャリストをめざします。

セレクト研究室

量子情報ネットワーク研究室

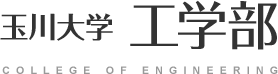

4年間の学び

ソフトウェアを学びの中心に据え、4領域で学びを深める

1、2年次を中心に、ソフトウェアを学ぶ上で不可欠な基幹科目群と、希望する専門領域で将来に役立つ発展科目群、さらに重点的に力を入れる重点基礎科目群を用意しています。特にプログラミングに力を入れています。3年次になると、コンピュータ・ソフトウェア技術、情報セキュリティ・モバイルネットワーク技術、ゲーム・コンテンツ関連技術などの専門領域に分かれ学びを深めます。そして4年次には卒業研究で、4年間の成果を具体的にまとめます。その他にも脳科学やAIなどの世界最先端の研究への挑戦や、中学校・高等学校教員免許(数学・情報)の取得、ビジネスシーンで求められるマネジメント力やプレゼンテーション力、そしてコミュニケーション力を養うなど、将来の希望に合わせたカリキュラム構成が可能です。

学びのPOINT

Point

01

ソフトウェアの最新技術

「アルゴリズム」や「ネットワークプログラミング」など、ソフトウェアに関する幅広い先端技術を修得していきます。基本情報技術者試験の科目A試験(旧・午前試験)免除制度にも対応しています※。

※ 所定単位を修得した場合

Point

02

プログラミング

ソフトウェアを学ぶ上で不可欠なプログラミング技術を、重点的に学修します。Java 言語の基礎を学んだ後、プログラムを効率的に開発する手法を身に付け、他の言語も修得します。段階的な学びで力を付けることができます。

Point

03

ゲーム・コンテンツ開発技術

ゲーム・コンピュータグラフィックス技術の理解に必要な数学、物理学の基礎をプログラミングを通して学びます。統合開発環境Unityを用いて、2D・3Dゲームやコンテンツ制作に必要なプログラミング技術を学修します。

Point

04

モバイル・ネットワーク技術

モバイルシステム技術をトータルで学べる全国的にも希少な学科です。ハードウェア技術や通信方式の理論体系から、モバイルアプリケーションの制作技術、ネットワークや情報セキュリティについても学修します。

4つの専門領域

ソフトウェアの世界を網羅する4つの専門領域を複合的に学び、

最先端のスキルを身につける

コンピュータ・ソフトウェア

プログラミングは、自分のコンピュータ上でやりたいことを実現するためのソフトウェア開発の基礎です。さまざまな応用分野に関するプログラミング科目が多数用意されています。また、所定の単位を取得すれば基本情報技術者試験の科目A試験が免除されます。学修には自分専用のノートパソコン(MyPC)を用いて先端技術を身につけます。

情報セキュリティ・モバイルネットワーク

携帯端末に関する技術(モバイルシステム技術)を総合的に学ぶことができる全国でも数少ない学科です。スマートフォンなどのモバイル機器のハードウェア技術や通信方式の性能を評価する理論体系、モバイルアプリケーションの制作技術などを基礎から最先端まで修得できます。ネットワークに関しても理論と実習とをバランスよく学修します。特に情報ネットワークを安心して利用するために不可欠な情報セキュリティについて重点的に学びます。

ゲーム・コンテンツ関連

ゲーム・コンピュータグラフィックス技術の理解に必要な数学、物理学の基礎をプログラミングを通して学びます。ゲームの制作技術とともにコンテンツ制作のための科目を複数用意しています。ゲーム開発は統合開発環境Unityのもとで2D・3Dゲーム制作のプログラミング技術を学びます。

情報・数学教員

所定の科目単位を取得することにより、教員免許状を取得することができます。中学校教諭1種免許状(数学)、高等学校教諭1種免許状(数学)、高等学校教諭1種免許状(情報)のみならず、ダブル免許プログラムを利用して、小学校の2種免許状※も取得することができます。

※ 小学校教諭2種免許状を取得するには費用が発生します。

※ 履修には条件があります。

4年間の学修の流れと主な開講科目

Pick Up 講義

プログラミングⅠ1年次春・秋学期

Java言語を使ったプログラミングを基礎から学びます。「プログラミングⅠ」での学びはオブジェクト指向プログラミングを学修する「プログラミングⅡ」へとつながり、他のプログラミング言語も自在に扱える能力の修得をめざします。

ゲームアニメーションプログラミング3年次秋学期

コンピュータゲームの開発で基本となるアルゴリズム、およびプログラミング技術について理解を深めます。3Dグラフィックスや物理シミュレーション、ライティングについても知識を獲得します。

取得可能免許・資格

- 中学校教諭一種免許状(数学)

- 高等学校教諭一種免許状(数学)

- 高等学校教諭一種免許状(情報)

- 小学校教諭二種免許状※1

- 基本情報技術者(科目A試験免除)

- ITパスポート試験

- MCPCモバイルシステム技術検定2級

- MCPCモバイル技術基礎検定

- 学芸員※2

※1 小学校教諭2種免許状を取得するには費用が発生します。

※2 履修には条件があります。

卒業後のキャリアイメージ

- 情報処理技術者

- コンピュータプログラマ

- システムエンジニア

- 機械学習エンジニア

- データサイエンティスト など

- ネットワーク技術者

- ネットワーク設計者

- ネットワークプログラマ

- ネットワーク管理者

- セキュリティエンジニア など

- モバイルシステム技術者

- モバイルキャリア技術者

- モバイルシステムエンジニア

- モバイルサービス企画者 など

- 中学校・高等学校教員

- 中学校・高等学校「数学」教員

- 高等学校「情報」教員

- 小学校教員 など※

※ 小学校教諭2種免許状を取得するには費用が発生します。

※ 履修には条件があります。

- ゲーム・コンテンツ技術者

- ゲームプログラマー

- Webエンジニア

- Webコンテンツクリエイター など

カリキュラムの特徴

ITスキルをベースにして多様な学びに展開する

ソフトウェアサイエンス学科は、学科の根幹となるIT関連基礎科目と合わせて、アプリケーション開発、モバイルシステム・ネットワーク、ゲーム・コンテンツに関する専門科目を徹底的に学びます。その他、情報セキュリティ、マネジメント、脳科学に関する科目も充実していることが特徴です。

特長

01

社会が必要としている

「情報セキュリティ」

人材を育成

サイバー攻撃が高度化・多様化する昨今、多くの企業や組織では、情報セキュリティの知識を有する人材を求めています。情報セキュリティは、一部の専門家だけではなく、情報社会に携わる全ての人に必要な分野です。本学科では、暗号技術やサイバー攻撃対策などの授業を通して、幅広い知識と技術を兼ね備えた人材育成に取り組み、社会に送り出すことに力を入れています。

特長

02

ビジネスシーンで役立つ

「企業・経営」

について学ぶ

ソフトやアプリケーションを制作するためには、ビジネスシーンに関する幅広い知識が必要です。本学科では、実際に戦略決定を行って会社経営について学ぶ「ビジネスゲーム」をはじめ、「経営情報分析」や「マーケティング」などビジネスに関わる科目を多く開講しています。これらの科目を通して、企業・ビジネスの仕組みやマネジメントへの理解を深めることができます。

特長

03

人間の科学的理解を目指す

「脳工学」

を学ぶ

本学科で学修する知識や技術によって生み出される情報処理システム、ソフトウェア、アプリケーション、モバイルシステム、ゲームなどは、人間が利活用するものです。そして、教育の場で対象となるのは、まさに人間です。工学によって人間を理解する「脳工学」を2年次より学び、人間の科学的理解の素養を育みます。

Topics充実の「資格支援」

モバイルシステム検定で国内大学最多の合格者

本学科では、専門分野に関連する資格の取得を強く奨励しています。そのために必要な知識や技術は専門科目の授業の中で学ぶことができ、授業以外にも資格取得対策の講座を開設するなど、バックアップ体制を整えています。特に、携帯電話関連企業が社員に取得を推進している「MCPCモバイルシステム技術検定」について、携帯電話やAndroid、Bluetoothなどのスペシャリストを講師に迎え、対策講座を実施しています。その甲斐もあり、MCPCモバイルシステム技術検定2級の合格者数は、全国の大学の中で第1位を獲得しており、モバイル関連の就職につながっています。

取得が推奨されている試験・検定

- MCPCモバイルシステム技術検定

- 情報処理技術者試験

- 数学検定

- 実用英語検定

- CG-ARTS検定

- TOEIC®

Topics外部企業との連携で行われる「企業提携講座」

ビジネスの現場で生じるさまざまな事象を知るため、本学科では企業の協力のもと企業提携講座を開講。多種多様な業界・企業から講師を招き、企業が携わっているIT関連事業について、現場で必要とされる最新技術やコンテンツなど生きた知識とスキルを学べる貴重な機会となっています。また「企業講義」でも日立製作所から毎回講師を派遣していただき講義を行っています。

Topicsソフトウェアサイエンス学科公認サークル:

T-Cats

2023年4月よりソフトウェアサイエンス学科では、有志学生が集まりサイバーセキュリティチームを結成しました。サークル名はT-Cats(Tamagawa Cyber Attack Team aimed at Studying)です。

T-Catsでは、セキュリティ技術を楽しみながら学び、CTF※と呼ばれるセキュリティ技術を競うコンテストに出場しています。

情報セキュリティの技術を有する人材は、今、世の中から求められています。T-Catsの活動を通じて学生達は、単にセキュリティ技術を修得するだけでなく、仲間と一緒に大会にチャレンジする経験を得ることができます。

※CTFとはCapture The Flagの略で、情報セキュリティの分野では、専門知識や技術を駆使して隠されているFlag(答え)を見つけ出し、時間内に獲得した合計点数を競うハッキングコンテストを指します。

Pick Up Student

ソフトウェアサイエンス学科 情報セキュリティ研究室

鈴木 岬さん

私はビットコインを始めとする暗号資産に興味があり、情報セキュリティも学べるソフトウェアサイエンス学科に入学しました。入学した当初は、プログラミング技術やセキュリティ技術に関して未経験であり不安でしたが、ソフトウェアサイエンス学科では、先生方や先輩方が細かく教えてくださり、基礎からそれらの技術を身に着けることができました。そして私は、卒業研究のテーマとしてビットコインの基となるブロックチェーン技術を研究するために情報セキュリティ研究室への配属を決めました。また、研究室での活動を通してセキュリティ技術を競うコンテストの存在を知りました。そこで私は、そのコンテストに仲間と挑戦したいと思いサークルを立ち上げました。そこでは、仲間と一緒に一つの目標に向かって頑張る楽しさも経験しました。また、サークルのリーダーとしてチームを統括する苦労や達成感も実感することができました。将来はサークルで培ったセキュリティ技術を活かし、世の中の当たり前を守る情報セキュリティ技術者になりたいと思っています。

Topicsソフトウェアサイエンス学科公認サークル:TGC

Tamagawa Game Creators、通称TGCは、ゲーム開発に興味のある学生たちが集う有志団体です。TGCでは、上級生によるゲーム開発技術の指導、ゲーム開発プロジェクトの実施、テクノフェスタでの展示、外部のゲームコンペティションへの挑戦などを行っています。

JEMTC第4回全国電子工学系学校ゲーム制作コンペティションで優秀賞(第5位相当)を獲得するという成果を挙げました(https://jemtcgamecontests.net/)。

ゲームは、様々な知識や技術の結晶と言えます。ここからは、ゲーム開発とTGCの活動をご紹介します。

ゲーム開発の第一歩は、広い視野を持って「“おもしろい”モノやコト」を探したり、「“おもしろい”とは何か?」を真剣に考えたりすることです。TGCでは、過去のヒット作品の傾向や、ゲームに取り入れられた技術の調査、分析を通して“おもしろい”を科学的に考察していきます。

こうして発見した“おもしろい”を形にするためには、プログラミングやアルゴリズムの知識、技術が必要になります。1年次のプログラミングに始まり、各授業で身に付ける様々な技術の引き出しをフル活用して、イメージ通りのキャラクターの動きやゲームシステムを実現していく過程は、まさにゲーム開発の醍醐味です。 また、現在ではゲームエンジンと呼ばれるゲーム開発環境、3Dモデリングツール、作曲ツール等の進歩が目覚ましく、新しいツールが次々に発表されています。こうした最先端のツールについて情報を集め、使いこなしていくこともゲーム開発の楽しみと言えます。初心者にとっては難しい部分も多々ありますが、こうしたところは仲間同士で助け合ったり、上級生に知恵を借りたりしながら。実践の中でスキルアップしていきます。

一通りの基礎を習得した後には、仲間とチームを組み、それぞれのメンバーが得意なことを生かして開発に取り組むことで、一人では実現できない規模とクオリティの作品を作り上げることができます。チームでモノを作る楽しさや難しさ、完成したときの達成感は、一人では得難い経験になります。冒頭で述べたコンペティションの受賞も、TGCの中で生まれたチームによる成果です、TGCは、ゲーム開発に情熱を傾けられるチームメンバーとの出会いの場としても重要な役割を担っていると考えています。

このように、TGCはゲーム開発を通して様々な体験と学びを得られる場になっています。これらは、将来、ゲーム開発やソフトウェア開発の道に進む学生にとって大いに役立つと考えています。

Pick Up Student

ソフトウェアサイエンス学科

東郷 峻平さん

私はTGCで部長を務めています。入学したときからゲーム制作に興味があり、ガイダンスで紹介があったTGCに参加しました。当初は分からないことが多く手間取ることがありましたが、技術や調べ方を教えていただき技術を身に付けることができました。 3年の春、力試しで脳トレゲームのゲーム制作コンペティションに応募しました。今までは自分が作りたいゲームを作ってきましたが、コンペティションはお題に沿って、プレイする人のことを考えてゲームを制作する初めての機会になりました。これを通して、審査員の方や一般の方にゲームを評価していただける貴重な経験ができました。今ではこれらの体験や培った知識をサークルメンバーに共有する活動を行っています。

私が大学で興味を持ったことはプログラミングです。プログラミングは入学してから初めて学びました。授業では説明と練習を繰り返し行うことで基礎がしっかりと身につきました。そして、授業内容の応用としてじゃんけんが強いプログラムを作る実戦練習で、プログラムを書くための論理的に考えることの楽しさや物が出来上がったときの達成感からプログラミングに興味を持ちました。

ゲームを作ることに関連してチーム開発に興味が湧いたため、研究室では初学者によるチームでのゲーム開発に関する勉強をしています。卒業研究では、ソフトウェア開発で用いられる開発手法を参考に独自の開発手法を考えチームでのゲーム開発を支援するツールの作成を行おうと思っています。 将来は、ゲーム開発の経験やチーム開発に関する知識など大学で身に付けた技術や経験を活かしてゲームプログラマーを目指しています。

工学部 ソフトウェアサイエンス学科 3年

塩出 桜子さん

幼い頃から写真を撮ることが好きだった私は、画像処理技術を基本から学び、アプリやプログラミングで写真を加工する「イメージプロセッシング」の授業が印象に残っています。入学前は未経験だったプログラミングを実践的に、基礎から学べたこともよかったです。また、人と人との距離が近いことも玉川大学の特長です。苦手なこともマンツーマンで丁寧に教えてくれる先生や先輩方がいることは、大きな安心材料になるはずです。

※取材当時

人の役に立つアプリケーションを作って

社会に貢献したい

工学部 ソフトウェアサイエンス学科 2023年度 卒業生

新妻 葉月さん

幼い頃からプログラミングに興味があり、アプリケーションの仕組みを学びたいと思っていた時、出合ったのがソフトウェアサイエンス学科です。ESTEAM教育の異分野をかけ合わせた学び、幅広い視点からの学びにも惹かれ、入学を決めました。ソフトウェアを中心に理論と実践を深めるうちにSE(システムエンジニア)をめざしたい、と夢が明確にもなりました。「企業講義」では現場で活躍しているSEの方から開発について直接学ぶ機会があり、想いがより強くなりました。人の役に立つアプリケーションを作って、社会に貢献したいと考えています。

※取材当時

安心な社会づくりに貢献する

人に寄り添うエンジニアに。

工学部 ソフトウェアサイエンス学科 4年

小林 沙椰さん

入学のきっかけ

高校時代にパソコンやスマートフォンで写真や動画の加工をした経験から、その仕組みやアプリケーションに興味をもちました。玉川大学は身近なテクノロジーで使われているソフトウェアに関する知識を総合的に学べることが魅力でした。

成長できたと感じた学びや体験

現在は画像や映像処理をテーマに、高度な処理を実現するための機械学習や深層学習、人工知能などの分野について基礎から学んでいます。以前から興味がある分野のため、研究が楽しく、自ら学びを深める面白さを知ることで、高校生の頃よりも能動的な姿勢で学べるように変化しました。入学当初はプログラミングなど、難しく感じる授業もありましたが、個別に相談ができる「チューター制度」を活用することで、しっかりと理解することができました。

将来の目標

IT業界に就職し、人に寄り添うエンジニアになることが目標です。授業で技術と人のつながりを学んだことから、自分が作成したサービスやシステムで、より安心して生活できる社会づくりに貢献したいと思っています。

※取材当時