フィールドワークという濃密な学びの体験

2025.02.28

人間本来の豊かな感性を高め<生きる力>を見つめ直す。体験する学びではなく、学びこそが「体験価値」になる。それが教育学部のフィールドワークです。

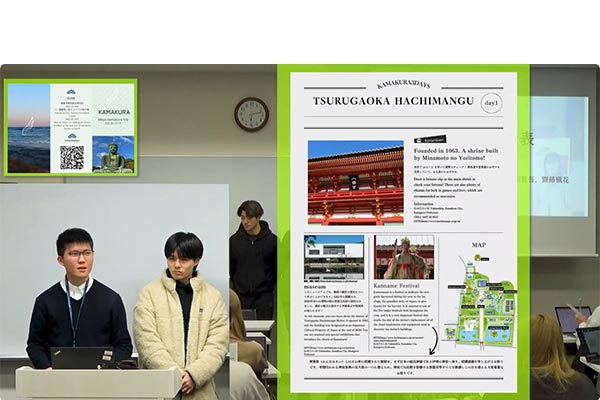

フィールドワークはただの街歩きではありません。緻密に設計された学修プログラムのもと、明確な目的をもって勇気を出して行動する。この原則を貫くことが大変重要です。まず、鎌倉の歴史・文化や観光事情を、体系的に深く 学ぶところから始まります。そして、観光データの分析からペルソナ(=ターゲット顧客)を設定し、鎌倉の歴史観光プランをデザイン(=課題解決を構想)。この仮説づくりが大変重要で、プランの妥当性を検証するために、一日かけて鎌倉を歩くのです。最後に、現地で集めたデータを使いながら、鎌倉の歴史観光プランをプレゼンテーションします。

やらされ感なく、学びの意欲を持ち続け、主体的に取り組んでもらうための秘訣。それは、多様な強みを持つ人材をかけ合わせることで、チームプレーの重要性を実感することです。令和6(2024)年度は教育学部9名のほか、工学部6名、経営学部3名、農学部2名、芸術学部2名、リベラルアーツ学部2名、文学部1名に参加してもらいました。多様な人材が揃うからこそ“気づき”のチャンスも多くなる。自分が貢献できる分野を見つけやすくなる。ある意味で、その体験こそが本当に学んでほしいことです。

教室での学びや、生成AIによる学びも重要です。しかし、その時に必要な想像する力は、子供の頃の原体験や、そこから培われた感性が支えています。フィールドワークは、そうした自分の原点と向き合う貴重な機会です。なおかつ、PBL(Project Based Learning)による濃密な学びに挑戦することを通して、自分自身と向き合います。難解な体系的知識の構造をひもとき、世の中の課題を把握してデザインを構想し、試行錯誤を繰り返しながらクリエイトに挑戦する。一人で乗り越えられない壁を自覚すると、自然と協同的な学びが始まります。フィールドワークは、あなたの思い出に残る熱い体験となるでしょう。

(授業担当:教育学部教育学科教授 濵田英毅)

-

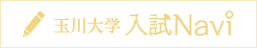

表1 体験学習の教育的効果 (文部科学省「体験活動事例集-体験のススメ-」より作成) -

写真1 なにげない風景に“面白み”は潜んでいる

-

写真2 普段進まない道だからこそ、あえて踏み入る -

写真3 着物をはおり現地でリポーター体験

-

写真4 学部も学年もまたいで紡ぐ絆 -

写真5 熱のこもった最終プレゼンテーション

学生の感想

フィールドワークの授業で面白さを見つけるのは自分自身でした。

仏像について学んだとき、最初は何も面白いと思えなくても実際に博物館に足を運んでみて気づく面白さ。私は仏像の時代による太り方の違いに惹かれました。

昔から他者と何をするにも自分がやった方が早いし良いと思っていた私。その結果うまくいかないことや、チームとして納得できない発表になることも多かったです。そんな自分を変えたいと、3度受講する中で変化していく新たな自分との出会えた面白さもありました。

与えられたものを処理するだけでない、自分たちで見つけ出し作り出す様々な経験ができる授業だったと思います。

(教育学科4年 齋藤楓花)

今回のフィールドワークの授業を通じて、普段歩いている道でも、歴史を調べたら意味があるのだろうということに気づきました。

座学から得た知識を踏まえ、実際に現地を歩いてみると、見えてくる景色や地形を肌で感じながら、当時の生活を臨場感もって学びを深められることができる授業でした。

学部、学年の垣根を超えることで様々な視野から鎌倉を見ることもできました。

(教育学科4年 天野愛梨依)