2023年4月 デザインサイエンス学科誕生(※1)

モノづくりを通して多様化する課題に対応できる「デザイン能力」を身に付ける

(※1)2023年4月開設

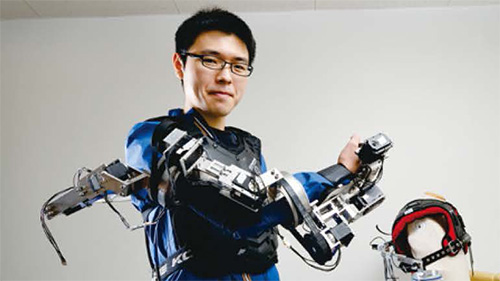

科学、工学、技術、デザイン、環境などさまざまな学問分野を基礎として、現場での体験を重視したモノづくりを行います。商品企画から設計、商品化に関わるさまざまな専門科目を学び、アイデアをカタチにします。 「プロダクトデザイン」「ロボットデザイン」「環境デザイン」の3つの専門領域から技術と知識を複合的に深め、サイエンスにより新しい価値をデザインします。さらに、教職課程を受講することにより、中学校(技術・数学)高等学校(工業・数学)の教員への道も開かれます。

セレクト研究室

人間工学研究室

4年間の学び

デザイン思考を身につけ、3つのデザイン領域で専門能力を深める。

1年次には、「デザインサイエンス入門」など、3Dプリンターなど最新機器やCADの使用方法など、デザイン、工学、プログラミングの基礎科目を学んでいきます。壊れないものを作るモノづくりの基盤である数学、物理も学びます。

2年次には、プロダクトデザイン、ロボットデザイン、環境デザインの各コースに属する応用科目を受講できるようになります。

3年次には、デザイン思考を本格的に養っていくために、デザイン・モノづくりの学びを深めていきます。

4年次には、卒業研究として4年間の実践的な成果をカタチにしていきます。

デザインサイエンス学科では、テクノロジーによるイノベーション(革新)を起こすために必要なチャレンジ精神や起業家精神を養成します。

ほかにも、課外活動として、デザインパテントコンテストなどの各種コンテストに挑戦することを教員が積極的に支援します。

学びのPOINT

Point

01

多様なモノづくりを可能にする学びの空間からイノベーションを起こす

3Dプリンターなどが揃った先端的な学びの空間でモノづくり学ぶことができます。

デザインのほかにも、科学、工学、テクノロジーなど、さまざまな分野の学びを経て、最終的には、人を幸せにするイノベーションを起こせる実践的な力を育成します。

Point

02

専門的な知識と能力を身につけ、積極的に学外のコンテストへ挑戦

デザイン思考を徹底的に身につけてもらいます。

そのうえで、プロダクト(商品)、ロボット、環境(エネルギー)の領域で学んだ専門知識・技能を生かして、コンテストへ挑戦できる力を育成します。

Point

03

技術・数学・工業、小学校二種の教員免許も取得可能

デザインや工学を学ぶと同時に、中学校一種(技術・数学)、高等学校一種(工業・数学)、小学校二種の教員免許も取得可能となる予定です。

プロダクトデザイン

人間の身体的・心理的な特性や環境を分析し、デジタルマシンを活用して製品の製造を行います。

安全で使い心地がよく、環境にも優しい商品づくりを通して、日々の暮らしを豊かにすることをめざします。

卒業後のキャリアイメージ商品開発・デザイン技術者

- 工業デザイナー

- 商品開発者

- 商品プランナー

- 起業家 など

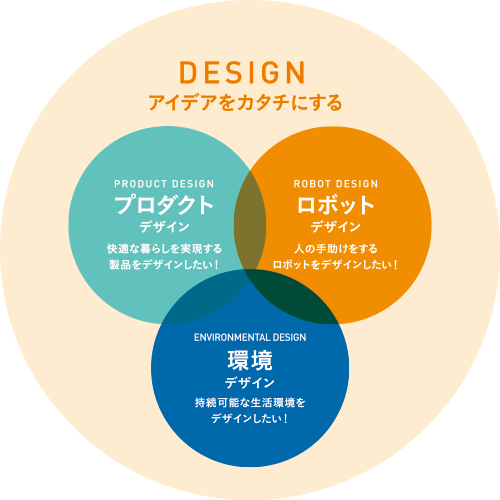

TOPICS

5年連続デザインパテントコンテストで優秀賞を受賞

特許庁や文部科学省が主催する「デザインパテントコンテスト」は、次世代を担う若者が自ら考えた発明や意匠デザインを応募し、優秀な作 品を表彰するものです。本学では5年連続で優秀賞を受賞しています。

ロボットデザイン

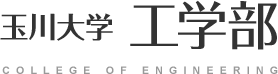

ロボット製作に必要なロボット機構や機能デザインに加え、生物の持つ機能・形状も合わせて研究します。

ロボティクスの力で、人々の生活の手助けをする機械の開発を目指します。

卒業後のキャリアイメージ人の役に立つ新たな機械を開発できる技術者

- ロボット技術者

- 機械設計技術者

- メカトロニクス技術者

- 商品設計技術者 など

TOPICS

日本ロボット学会学術講演会「RSNPコンテスト2019」においてグッドコンセプト賞を受賞!

RSNPコンテストは通信機能を持つロボットサービスの実現を目的としたコンテストです。「駅における視覚障がい者のための移動支援ロボット」を提案し、グッドコンセプト賞を受賞しました。

環境デザイン

私たちの生活を便利にするテクノロジーを支えるためのエネルギーや材料、利用方法を研究します。持続可能な社会の実現のために環境負荷の少ないエネルギー源や技術、材料を用いた製品やシステムづくりをめざします。

卒業後のキャリアイメージ環境に配慮した材料や機械の開発ができる技術者

- エコカー技術者

- デジタル設計技術者

- CAD技術者

- エコ材料開発者

- 研究開発技術者 など

TOPICS

「2019 WGC・ソーラーカー・ラリー」グリーンフリートチャレンジ部門で2人乗り車両「未来叶い」優勝

「玉川ソーラーチャレンジプロジェクト(TSCP)」は水素やマグネシウムなどの新エネルギーを組合わせたハイブリッド・ソーラーカーを研究しています。実証フィールドでレースに出場し、多くの実績をあげています。

4年間の流れと主な科目

取得可能な免許・資格

- 教育職員免許状

- 中学校一種(技術)

- 中学校一種(数学)

- 高等学校一種(工業)

- 高等学校一種(数学)

- 小学校二種

- 資格

- CAD利用技術者/3Dプリンター活用技術者/基本情報技 術者試験/知的財産管理技能検定/認定人間工学専門家

※履修状況により、取得可能な資格が異なります。

カリキュラムの特徴

デザインサイエンス学科では、デザイン、科学、工学、テクノロジーの基礎科目とあわせて、プロダクトデザイン、ロボットデザイン、環境デザイン(エネルギー)に関する専門科目を徹底的に学びます。

デザイン思考、IT、デザイン経営に関する科目も充実していることが特長です。

特長

01

徹底的なデザイン思考を軸とした学び

不確実で、常に変わり続ける現代社会において生き残るカギは、変化に対応する力ではなく、変化を創造する力です。

「デザイン思考」はイノベーション(革新)を起こすのに有効な思考様式として注目されています。

本学科では、「デザインサイエンス入門」などの基礎科目、「デザイン思考」、「ユニバーサルデザイン」、「デジタルファブリケーション」などの専門科目を通して、人々を幸せにできる力をもった人材を育成します。

特長

02

アイディアをカタチするためにプログラミング、データサイエンスを学ぶ

現在のものづくりにおいて、アイディアをカタチにするには、デザインやモノづくりに加えて、プログラミング、データサイエンスに関連する知識や能力も必要になります。

本学科では、「プログラミング」、「データサイエンス」など、ITに関わる科目を開講します。

特長

03

次世代のビジネスを創造するデザイン経営を学ぶ

イノベーションを起こし、社会に貢献できるようにするには、ビジネスに関する知識も必要です。

本学科では「デザインと経営」、「起業プランニング」、「知的財産権の基礎」などビジネスに関わる科目を開講します。

これらの科目を通して、起業の仕組みや企業経営の理解を深めることができます。

技術に加えて多様性を身に付ける「短期海外研修」

海外での実践を通して学ぶ工学部独自のグローバル教育

提携する台湾の大学および海外企業での現地研修を通じて、海外の大学で行われている研究や学生生活、国際社会での日系企業の活躍などを知り、工学に必要不可欠な技術だけでなく、グロ ーバル社会における広い視野を育みます。多様な国際社会を実際に体験し、その地域のものづくり産業の実態や、歴史的 ・ 文化的な背景を知ることは、何物にも代えがたい体験となります。

施設紹介TAMAGAWA UNIVERSITY

ESTEAM教育の学修拠点

ESTEAM教育とは、科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術/人間学(Arts)・数学(Mathematics)を横断的に学ぶSTEAM教育に、共通語としての英語(ELF/English as a Linga Franca)を加えたものです。

これは、予測不可能な混沌とした時代(VUCA時代)を切り拓く異分野融合の新しい教育として玉川大学が推し進めている学際的な教育です。

その学修拠点の一つである、「STREAM Hall 2019」「Consilience Hall 2020」で異分野融合のイノベーションをめざした教育を展開しています。

STREAM Hall 2019

これからの社会では人間の幸福や生きる喜びの意味を追求し、異分野融合によって新たな価値を生み出すことで、社会に貢献できる人材が求められています。その教育を実践・共創する場が、このSTREAM Hall 2019です。"異分野融合のイノベーションを創出する人材育成の場"をコンセプトとする「ESTEAMエリア」の中核施設として、まずは「モノづくり」という共通項を持つ工学部、農学部、芸術学部の3学部の融合をめざしていきます。異なる分野の学生たちが共に学び、刺激を与え合うため、教室内の様子が見えるガラスの壁を配したり、「シェアアイデアスペース」や「プレゼンテーションステップ」といったオープンスペースを多く配置することで自由に議論ができる環境を用意しました。学部にかかわらずものづくりを実践できる「メーカーズフロア」や最先端のAIロボット技術を間近で体感できる「ロボットラボ」など、モノづくりを体験できる設備を数多く設置。STREAM Hall 2019には協同、閃き、学びといった知識の流れを循環させ、学生同士がお互いに刺激しあい、活動を促す環境が整っています。

メーカーズフロア

STREAM Hall 2019に設置されたメーカーズフロアは、デジタルマシンや工作機械を自由に利用できる、オープンなモノづくりのスペースです。学生は授業以外の時間にも、作品作りに挑戦することができます。まず、自分のやりたいことを先生に相談し、アイデアを具体化して行きます。続いて、データ・図面を作成し、デジタルマシン・エ作機械による制作・加工を行い、自分のアイデアを形にすることができます。

Consilience Hall 2020

「Consilience」とは“知の統合”のこと。自然科学系の基礎実験・研究棟であるこの施設は、まさに異なる学問分野が出会い、融合する場です。施設内も学部を限定せず横断的に学修できるような構造に設計されています。そこからお互いが刺激を得ることで、新しい発想が生まれ創造していく場として活用しています。1階は工房エリアで、Painting Work Shop(絵画工房)、Arts and Craft Work Shop(工作工房)、Ceramic Work Shop(陶芸工房)、Glass Blowing Work shop(ガラス工房)、NextGen. Mobility Work Shop(ソーラーカー工房)が並んでおり、2階は、大中小の講義室とフリースペースを設けています。3階には教員の研究室とTEAL(Technology Enabled Active Learning )ルーム、そして学生ラウンジがあります。TEALルームは3室すべてに上下可動式の机を設け、様々なスタイルでのアクティブ・ラーニングができる仕様になっています。そのうちの1室は黒板を設け、模擬授業の練習などにも活用できる環境にしています。

NextGen. Mobility Workshop

Consilience Hall 2020に設置されたこの施設は、『Tamagawa Solar Challenge Project』(TSCP)の活動拠点。TSCPは新エネルギーの利用技術の研究を目的として、ハイブリッドソーラーカーを研究・制作しています。参加する学生は、レースヘのチャレンジを通してモノづくりの経験値を高めることに加え、エネルギーについての関心を高めながら、環境問題やエネルギー問題と向き合う機会を設けています。