生涯学習ゼミ:『和衷共済』を体現した秩父合宿 ―25人で築いた学びと絆―

2025.09.16

この夏、私たちのゼミでは「『和衷共済』学び合い、笑い合い、共に歩む仲間へ」をテーマに、秩父で合宿を行いました。今回の合宿では、準備段階から「互いの個性を尊重し、協働して挑戦する」ことの大切さを学びました。1日目の藍染めやうどん打ちで実感した多様性の尊重は、2日目に行ったラフティングでの協働へとつながり、合宿全体に学びのテーマを一貫させることが出来ました。

準備こそが合宿の第一歩

-

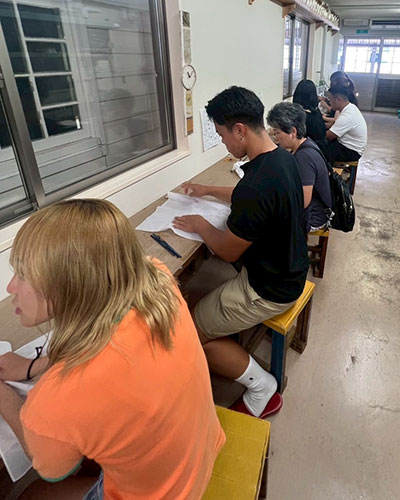

合宿は当日の集合から始まるものではありません。活動内容や場所の選定、旅行会社との調整、保護者の方への案内文作成など、細かな準備の積み重ねがありました。特に象徴的だったのが、しおり作成です。ゼミ生全員が一人一ページを手書きで担当し、ページをめくると、その人らしい言葉や絵が並び、私たちにしか作れないオリジナルのしおりを仕上げることができました。

教員を志す立場として、この取り組みは「主体性」と「協働性」を育む実践であったと思います。自分の担当ページを作成する際には、工夫する主体性が発揮され、一冊にまとめる過程では全員の協働が必要です。しおりは単なる情報冊子ではなく、合宿に向かう全員の思いを可視化し、気持ちを一つにするプロセスであったことに気づくことができました。

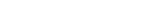

個性と多様性を感じる学びから協働と信頼を

1日目の藍染め体験では、一人ひとりの感性などの個性が自然と表れました。藍染模様の配置を自分で考え、出来上がりを想像して絞り、染料に浸すという工程を経て作品が完成します。皆で一斉に教わり、同じ条件で作業をしても、模様の配置や濃淡は全く異なるため、完成した作品を見せ合う中で、「違いこそ価値である」という感覚を得られ、多様性を楽しむ姿勢を育む体験となりました。

また、うどん打ち体験では、足で生地を踏み、コシを強くするところから始まりました。体重や力加減のみならず、当日の湿度などでも生地の仕上がりが変わり、最終的な食感や味にも違いが出ます。「同じ材料から作っても一つとして同じものはない」という経験は、人の育った背景により異なる個性を尊重することの意味を改めて捉え直すことにつながりました。

この二つの活動に共通していたのは「唯一無二のものを作り上げる」点です。そのプロセスを通じて、個性と多様性を尊重することの重要性を実感しました。

-

2日目は、チームビルディングを目的にラフティングを行いました。約7キロにわたる川下りでは、全員の息を合わせることが大切でした。穏やかな流れの中では秩父の景観や会話を楽しみ、急流や岩場では「右!」「もっと力を!」などと声を掛け合い、瞬時に判断を共有しなければなりません。

この体験は、『和衷共済』を体現する活動そのものでした。「共通の目標に向かって協力する力」「困難に直面したときの柔軟な対応力」「仲間を信頼し、自分の役割を果たす責任感」、これらは机上の学びだけでは身につかない力です。ラフティングのような実践的な学びは、仲間との信頼関係を強固にし、絆を深める上で重要な経験となりました。

1日目に個性と多様性を尊重する学びを得ることができたからこそ、ラフティングを通して仲間と協働し互いに信頼することにつながったと考えられます。

生涯の友を目指して

-

活動のすべてを3・4年生合同班で行い、先輩が後輩を導き、後輩が先輩に刺激を与える双方向の関わりが自然に生まれました。活動を通して生まれる何気ない会話や助け合いは、ゼミ合宿ならではのかけがえのない時間でした。

25人で作り上げた合宿の経験は、一過性の思い出ではなく、これからも共に成長し合う「生涯の友」としての絆へと続いていくと確信しています。

活動の様子

藍染体験

-

模様付け -

藍の染料に浸す -

酸化発色を促す -

完成

うどん打ち体験

-

生地を足で踏む -

伸ばして切る -

完成 -

試食

ラフティング

(生涯学習ゼミ生:磯部藍・小日向めい)