主な研究テーマ

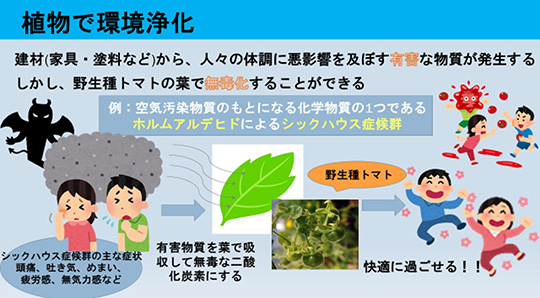

園芸植物学(野菜園芸学、花き園芸学、果樹園芸学、園芸利用学)

園芸作物を栽培して、生活環境(衣・食・住)を良好にする物質・成分を探索し、効率的な栽培法を開発します(以下は順不同です) 。

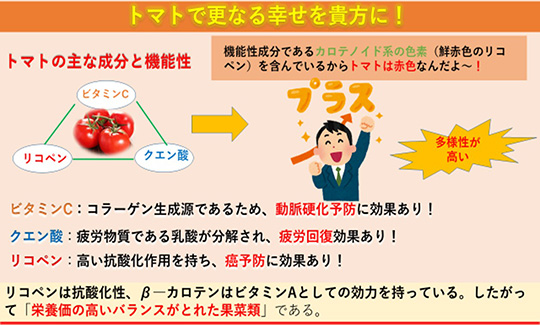

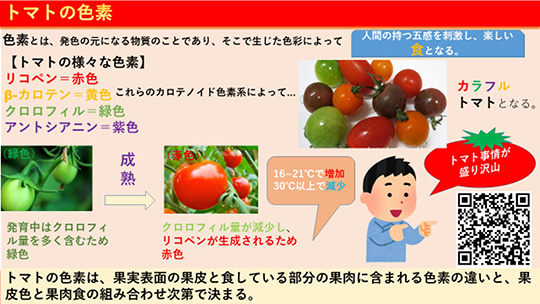

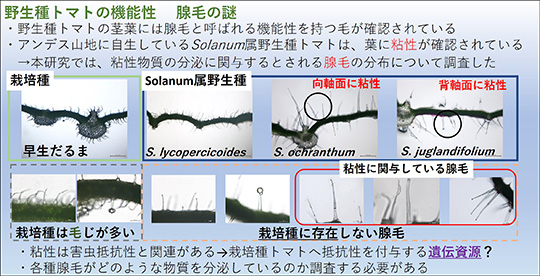

A.世界中の栽培種、野生種トマトを活かした、栄養価・機能性の高い成分の育成

Key word:貴重な遺伝資源の利用

世界に本学にしかない野生種トマト(南米・アンデス山地やガラパゴス諸島に自生するトマトを利用)、栽培種トマト(生食用の他、ジュース、ケチャップ用の加工専用品種を利用)を用いて、栄養価、機能性成分を分析し、より健康志向の高いトマトを開発します。

引用文献は多数あり。発表論文の項目を参照ください。最近の文献は以下の通りです。いずれも本学での研究成果です。

- 田淵俊人(2017)まるごとわかるトマト.誠文堂新光社,東京.

- 田淵俊人(2018)遺伝資源としての野生種トマトおよび在来品種の保全と利用.農業および園芸.93(7):588-625.

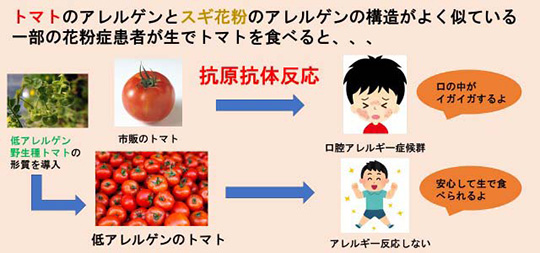

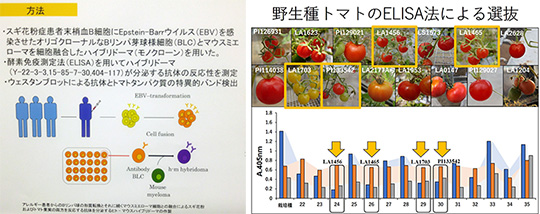

B.アレルギーにならないトマトの探求(食の安全性)

Key word:アレルゲンフリートマトの開発

スギ花粉症の人がトマトを食べるとアレルギー反応を起こすことがあります。しかし、本学にある野生種トマトの中には、アレルギーを起こさない種・系統があることが発見されました。これらのトマトを使ってより栄養価や機能性の高いトマトを開発します。

Endo et al.,(2019) (左)と 小林ら(2019)(右)より引用。いずれも本学での研究成果です。

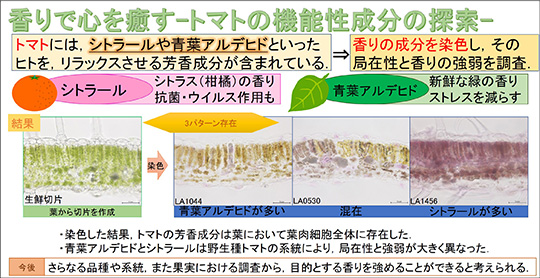

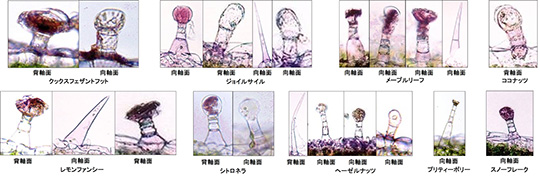

C.ハーブ類、トマトの香り成分の探索

各種ハーブ類の栽培と香り成分(香りと癒し)

各種ハーブ類の栽培と香り成分(香りと癒し)

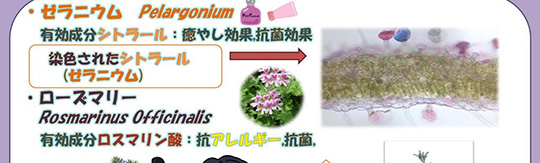

Key word:香り成分、癒し効果、ハーブ類、香りゼラニウム、ローズマリー

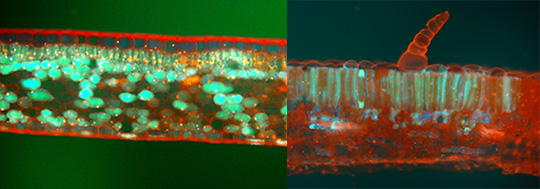

香り成分は人の心をいやすのみでなく、殺菌効果なども知られています。室内環境を良好に保つことにも役立ち、ハーブティーへの利用も考えられます。本学には化粧やハーブティーに用いる香りゼラニウムの種類を保存しています。特に柑橘系の香り成分について、 香りをビジュアル化する研究と、その効果を探求しています。

ハーブティーや化粧水にも用いられる、香りゼラニウムの葉の腺毛からシトラール(癒し成分)が発散する(下の写真の赤い部分)。

榎本ら(2019)による(いずれも本学での研究成果です)。

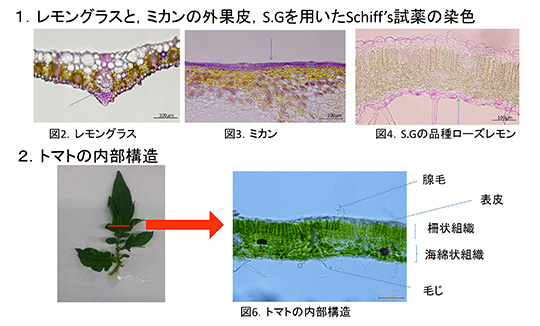

D.花をいつまでも咲かせる(花のaging、鮮度保持)

Key word:花と癒し、観賞園芸、aging、鮮度の保持、成長調節物質、植物ホルモン

花を嫌いな人は世界中にいません。花をいつまでもきれいに咲かせることは、古今東西を問わず人類の夢です。本学では伝統的にユリ、カーネーションの花持ちをよくする研究に取り組んでいて、特に植物ホルモンを使った研究や、食品抽出分から取り出した環境にやさしい花持ち剤の開発に取り組んでいます。この成果は学会でも広く発表されています。 オリゴガラクチュロン酸(レモン由来)のペクチン質で、ルピナスの花の鮮度保持効果を確認(食品に用いるレモンペクチンや、抗菌作用のある銀を使用)、植物ホルモン(GA-ジベレリン、BA-ベンジルアミノプリン、サイトカイニン様物質)による花や葉の鮮度保持の実用化を目指します。

花被片基部に形成される離層細胞です。

Tabuchi et al., (2005)より引用。いずれも本学での研究成果です。

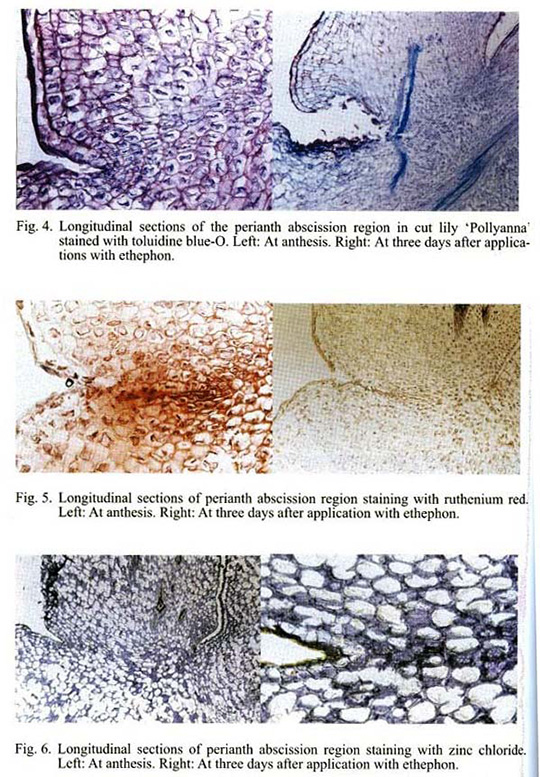

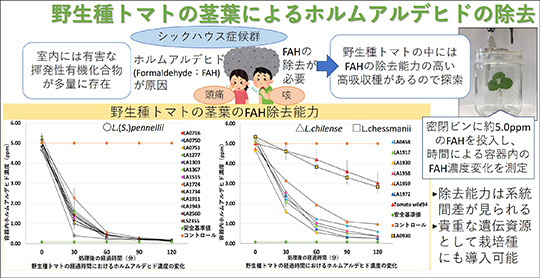

E.室内環境汚染物質を、植物を使って取り除く

室内環境汚染物質の除去、砂漠化改善(環境改善)

室内環境汚染物質の除去、砂漠化改善(環境改善)

Key word:室内環境汚染物質の植物を使った除去、ホルムアルデヒド、砂漠化問題

現在のほとんどの人が室内での生活を余儀なくなれています。室内には有毒な環境汚染物質が多く発生し、特に揮発性有機化合物のホルムアルデヒドは有害です。これを植物を使って取り除き、無害の二酸化炭素にして光合成に再利用させる研究を行っています。野生種トマトや香りゼラニウムには、すでにそのような植物が発見されているので、実用化に向けた研究を行っています。

ポトスの葉(左)とサンパチェンス(右)の葉肉組織内で、揮発性有毒物質のホルムアルデヒドを吸収・分解しています(緑色に光っている部分)

Kobayashi et al., (2017)より引用。いずれも本学での研究成果です。

F.日本伝統の園芸植物、花菖蒲を楽しむ

植物、ハナショウブと、野生のノハナショウブ(花の文化を探る、心の癒し、遺伝資源)

植物、ハナショウブと、野生のノハナショウブ(花の文化を探る、心の癒し、遺伝資源)

Key word:伝統園芸植物、園芸文化、ハナショウブ、遺伝資源、心の癒し

花菖蒲は江戸時代に育成された、我が国が世界に誇る園芸植物です。この植物を立派に開花させる方法、さらにその育成基になった野生のノハナショウブを使って、色素や形態の解析を行って、日本文化を世界に発信するツールにしています。多くのコレクションを持っています。特に少子高齢化に対応する研究です。

知野ら(2020)より引用。いずれも本学での研究成果です。詳細は花菖蒲図鑑の「青柳」も参照ください。

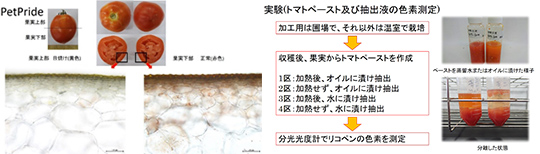

G.トマトとオリーブオイルの相性は?

オリーブとトマトとの相性(加工用食品の機能性、有効的な摂取法の検討(食べて癒す)

オリーブとトマトとの相性(加工用食品の機能性、有効的な摂取法の検討(食べて癒す)

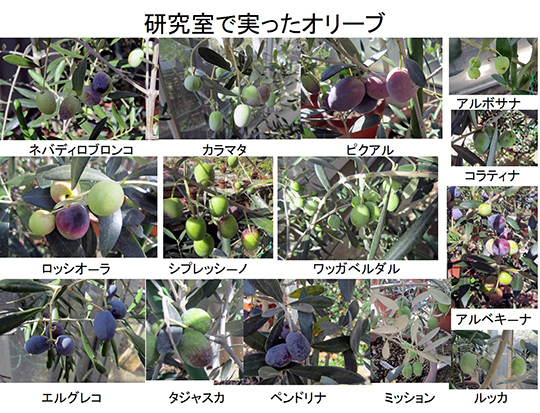

Key word:オリーブ、食品加工、摂取法、機能性

オリーブオイルは紀元前より知られた健康オイルで、パスタブームの現在でも非常に多くの利用があります。オリーブオイルとトマトの相性が極めてよく、特に機能性色素のリコぺンやβカロテンをより体内で吸収しやすくすることがわかっています。本学では、加工用トマトを使ってよりよく体内に吸収できる仕組みの研究を行っています。また、オリーブの葉には抗酸化作用の強いオレウロペインなどの機能性成分が含まれるので、品種ごとに成分分析をお行いその作用を調べます。また、観賞樹木としてもオリーブの木は優れるので、品種間差を調べています。

トマトをオリーブオイルに付けると、リコペンなどの抗酸化色素が溶けだし、身体に吸収しやすくなります。

小林・田淵(2018)より引用。いずれも本学でも研究成果です。

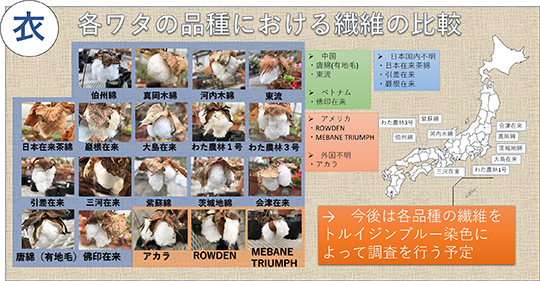

H.着て優しい、ワタを見つける

ワタは肌に優しい繊維として注目されています。世界中のワタを栽培して、なぜ繊維ができるのか?どのような品種間差があるかを調べています(着て癒す)

ワタは肌に優しい繊維として注目されています。世界中のワタを栽培して、なぜ繊維ができるのか?どのような品種間差があるかを調べています(着て癒す)

Key word:ワタ、繊維、リント、機能性、遺伝資源

世界各地、日本各地のワタを栽培し、品種の違いによる利用方法などを検討します。花も美しいので観賞価値について研究します。