生涯学習ゼミ:児童への声かけの大切さを学んだ稲刈り

2025.11.07

-

10月15日、玉川学園小学部の2年生と一緒に稲刈りをし、私たちは稲刈りの説明や補助をしました。鎌を渡す前に「鎌を持つ時に気をつけることを覚えている?」と確認をして、児童が怪我をしないように注意喚起もしたところ、大きな怪我もなく無事に終えることが出来ました。

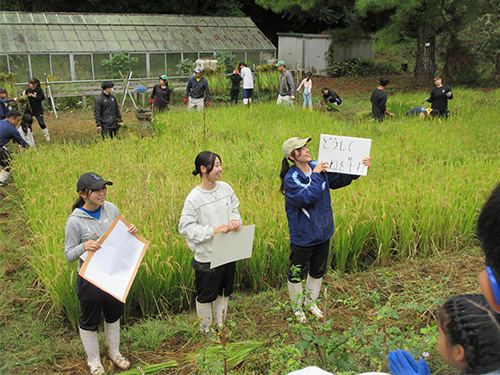

稲刈りの説明では、昨年も稲刈りに参加した4年生を見習い、3年生も挑戦をしました。来年から教職に就く4年生は、一方的に話すのではなく「どうして稲を干すのか」「お茶碗一杯分は何束か」などのクイズを取り入れていました。クイズ形式で児童に考えさせたことで、その知識を記憶に残すことができるのではないかと思いました。

実際に稲刈りを始めると、すぐに稲を刈れる子もいれば、苦戦してしまう子もいました。苦戦している時に、「前後に動かして」と鎌の動かし方のみを伝えるよりも、「前後にギコギコと動かしてみよう」と擬音語を交えて伝えた方が児童には伝わりやすかったです。また、「あと2束お願いします!」「今日はお仕事だからね」などと声かけをすると、しっかりと取り組んでくれ、児童の意欲を引き出す声かけの重要さも実感しました。

私たちは児童に刈り方を説明し、稲架掛けまでのサポートをすることで、教えている気になっていましましたが、振り返ってみると、活動を通して教職を目指す学生としての学びが多かったです。児童と直接関わることのみならず、担任の先生方がどのような声かけをして児童をまとめているのか、また、稲刈りをしていない児童とどう接しているのかなども、実践的に学ぶことができました。特に、児童が静かに話を聞く姿勢になるように促す担任の先生の声かけの仕方には、感動したと共に真似たいと思いました。

この稲作活動は、農学部の井上先生や園芸班の方々、小学部の先生方のご協力の上に成り立っています。このような機会を頂けたことに感謝をし、今回の活動で得た学びを、教職に就いた時に活かしていきたいです。

準備

-

鎌などの道具の準備 -

説明内容の最終確認 -

道具や人員の配置

稲刈りの様子

-

クイズも交えた稲刈りの説明 -

4年生から学び3年生も挑戦 -

児童を田んぼまで誘導

-

鎌を児童に手渡す -

稲刈り開始 -

稲刈りの補助と安全管理

-

刈った稲を受け取る -

稲を束ねる -

稲架掛けの支援

後片付け

-

刈り残した稲を刈る -

足場にした板等の洗浄 -

鎌も綺麗に洗う

関連記事

- 田植えを通じて学ぶ教員の在り方や遣り甲斐 (2025.06.20)

- 稲作(代掻き)を通じて児童と共に学ぶ (2025.05.12)

- 小学生との播種活動を通して多くの学びを(2025.05.09)

(生涯学習ゼミ生:坂本嶺)