TOP > 研究テーマ02「花菖蒲」 > 02-2. 文化財としての価値 - 江戸時代の花菖蒲の浮世絵からみた、当時の花菖蒲への思い

江戸時代の花菖蒲の浮世絵からみた、当時の花菖蒲への思い

- 花菖蒲、海外へ飛び出す!

Tabuchi et al (2006) (田淵ら、2006)

「Japanese Iris 'Hana-syoubu' in the Ukiyo-e Pictures(2006)」(浮世絵に見られる花菖蒲)

国際園芸学会(Seoul)にて発表

(原著論文の一部を含んでいます。内容の無断複製を一切禁止します)

内容の抜粋:「浮世絵」は200年前の江戸時代に作られた木版画で、今でいうブロマイドのようなものにあたります。浮世絵を解釈することで江戸時代の世相や人々の暮らしぶりを垣間見ることができます。ここでは、花菖蒲が描かれている浮世絵を分析してみました。

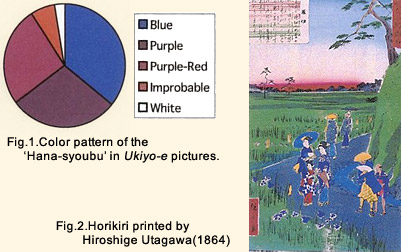

(左)浮世絵に描かれている「花菖蒲」の色をみると、青色、紫色、赤紫色がほとんどを占めていることがわかります。涼しいような色合いをかもし出すことで梅雨の蒸し暑い時期をしのいだのかもしれません。しかし、当時もそうですが、現在も純粋な青色品種はありませんので、この色は浮世絵を涼しく引き立たせるのには有効であったものと思われます。

(右)歌川広重(1864)によって描かれた堀切(現在の葛飾区堀切)の花菖蒲園。このように広大な面積の花菖蒲園があり、築山という小高い山を作ってその脇を「上から眺めて」鑑賞していたようです。このように、野外で花菖蒲を観賞することは、室内で鑑賞をする伊勢系、肥後系とはまったく異なるところです。

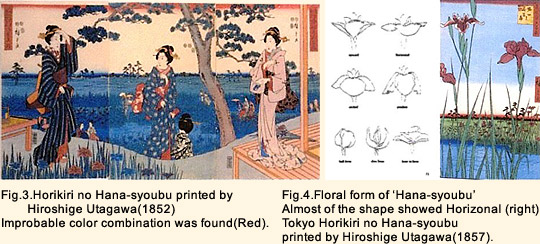

(左)友人同士で楽しく花菖蒲園に行っていた様が描かれています。女性を引き立たせるために、ありえないような「赤色」の花菖蒲が描かれているのがわかります。

(中と右)江戸系の花菖蒲は、屋外で観賞するので草丈が高く、スレンダーでしかも上から鑑賞しやすいように、平らな花被(花弁)を持つ品種が育成されていたことがわかります。

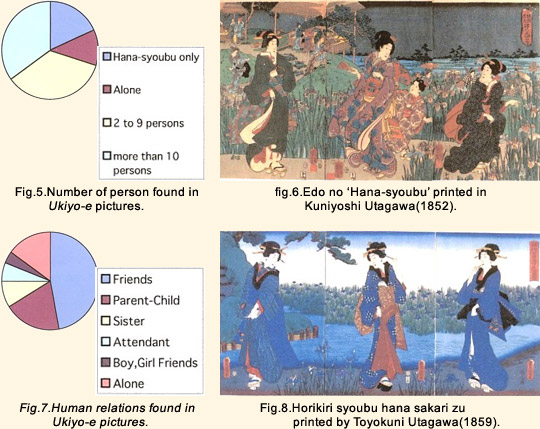

(上左)調査した浮世絵中、花菖蒲だけが描かれていたものは、20%程度でほとんどが数名の人物とともに描かれていた様子がわかります。江戸の人々が友人などを誘って花菖蒲園に「おめかし」をして出かけていたおおらかな様子がわかります(上右)。

(下左)人物の関係を見ると、友人関係、親子・兄弟がもっとも多いことがわかります。

(下右)友人同士で何やら楽しげに花菖蒲を見ているようです。衣装も涼しげです。