花菖蒲の起源

1.はじめに

花菖蒲は、日本の伝統園芸植物の中でも特に文化的・歴史的価値が高く、江戸時代から現代に至るまで多くの人々に親しまれてきました。各地で独自に育成された品種群は、地域の風土や美意識を反映し、日本の園芸文化の多様性を象徴する存在といえます。

本研究は、2006年に発表された「ノハナショウブの変異性に関する研究(第1報)」に端を発し、以降、形態学的・生理学的・分子生物学的な手法を用いて継続的に展開されてきたものです。2024年には、全国の野生ノハナショウブを網羅的に調査し、DNA解析によりその遺伝的多様性と花菖蒲の起源を明らかにした成果が、国際学術誌 Conservation Genetics に掲載されました(Mimura et al., 2024)。この論文では、全国260ヵ所以上の自生地から収集したノハナショウブを対象に網羅的なDNA解析を行い、野生集団の遺伝的構造と、江戸系花菖蒲の起源が本州中部にあることを科学的に示しました。

さらに同年、国際園芸学会にて発表された研究(Tabuchi and Kobayashi, およびKobayashi and Tabuchi, 2024)をもとに、2025年には Acta Horticulturae に2報の論文が掲載され、江戸系・伊勢系・肥後系・長井古種の起源に関する新たな知見が国際的に認められました。 特に本研究の成果の一部は、2017年、2020年、2023年に園芸学会にて発表され、国内においても継続的に学術的な評価を受けてきました。これらの発表を基盤として、2024年には国際園芸学会にて発表を行い、WOLZ Book に記録された後、2025年6月に Acta Horticulturae に2報の論文として掲載されました。また、江戸時代からの古品種、原種となった野生のノハナショウブの収集と長期的な研究の重要性については、筆者の活動が日経サイエンス(2024年8月号)にて紹介されており(田淵, 2024、2025)、植物の多様性と文化的価値を守る取り組みとして社会的にも注目されています。

花菖蒲は、育成された地域によって、江戸、伊勢、肥後という大きく3つの群(group)に分類されており、育成者の想い、地域の特性を活かして品種改良が行われてきたので、それぞれの群(系)が独自の形状 や花色 を持っています。これらの花菖蒲は、日本各地に自生する野生のノハナショウブを基にして育成されたことは、古文書や植物形態学的な知見から明らかにされています。

それでは、どこの、何を使って 育成されたのか? については 諸説があり、主に言い伝えなどによって受け継がれてきました。

本学では、約30年間の研究によって、全国に自生する野生種のノハナショウブの収集(自生地当局および地元の方々許可済)、栽培品種の3系統の花菖蒲の栽培品種の収集(いずれも江戸時代に育成されたとされている、最初に育成された品種の「古花」に限る)を収集して、研究を重ねてきました。

研究のための準備段階として、ノハナショウブや栽培品種を、混ざらないように鉢植えとし、同じ場所、同じ土壌条件で栽培し、これらの株の開花株などに花の形態や花色に年次変化がないか、科学的には環境変異がないかなどの確認を行いました。

具体的には、本学・町田市の同じ場所で、同じ条件下で栽培して30年間かけて、これらの株を野生種あるいは品種が持つ、「固有の特徴(標準個体)」として保存してきました。

同時に、最新の科学的な知見を用いた研究を行い、まず、形態学、生理学的な知見の整理を行いながら、分類を試みました。同時に分子生物学的な研究へと進みました。

科学には、様々な手法がありますので、いずれに偏ることのないように、例えば分子生物学的な研究の中にも、形態的な要素、歴史、花色などの特徴を取り入れました。

特に分子生物学的な研究の手法は日進月歩なので、酵素から分子に至るまでほぼその時々の最新の分析の中で、最も適した解析法を用いて行いました。

種子親を用いた手法も取り入れるなど、用いる株にも工夫を重ね、繰り返し実験を行って、どの方法で行っても再現性があること を突き止めていきました。

この度、科学的な知見に基づき、国際園芸学会や園芸学会などの大きな組織に発表、認められたものを公表することにしました。2023年5月現在で明らかになっている科学的知見を以下に網羅的に整理しました。

なお、本ホームページの引用は、全て本学・広報課の許可を得てください。また、「研究用」として30年間にわたり、維持・管理して研究をしたので、研究上、再現性(誰が行っても同じデータが得られることが必要ですので本学が所有する株の譲渡や交換はできません。

また、以下の図表や文章の無断掲載は、研究倫理に基づきできません。引用は可能ですが、出典先の記述が必要ですので、その際にも本学・広報課の許可を得てください。

2.江戸系花菖蒲の起源

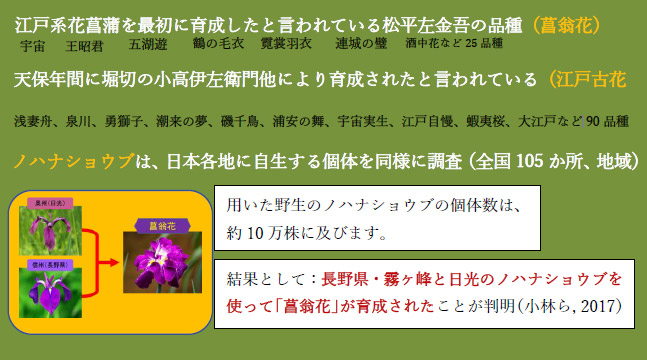

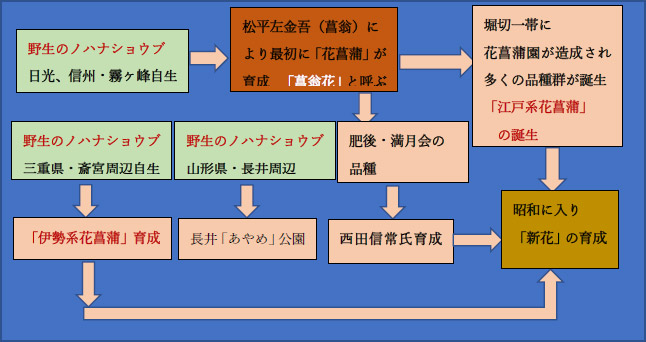

最初に花菖蒲園にあるような栽培品種の「花菖蒲」を作ったのは、江戸時代の松平左金吾(自らを「菖翁」と自称)です。

全国各地から収集した、野生のノハナショウブの種子を江戸で播種して育成したので、現在ではこれらの品種群を総称して現在では「江戸系花菖蒲」と呼んでいます。

研究としては、「どの地方の野生のノハナショウブを使って、栽培種の江戸系花菖蒲を作ったか」を明らかにする必要があります。

この研究に必要な植物は、全国各地に自生する野生のノハナショウブと、江戸系花菖蒲の品種の中で、「菖翁花」と呼ばれる、松平左金吾が育成した品種になります(田淵、2016)。

Mimura et al.(2024)と、Kobayashi and Tabuchi(2025)によって確立

3.伊勢系花菖蒲の起源

伊勢系の花菖蒲の起源については、江戸時代の中期から後期にかけて伊勢地方の紀州藩士・吉井定五郎によって、現在の三重県・松阪周辺で育成されたと言われています。

しかし、冨野(1967)によれば、その由来は参勤交代、あるいは伊勢神宮にお参りの際、江戸系花菖蒲を持ち帰って育成したとし、 ノハナショウブのような小さな花が伊勢系品種群のように大きくなることはあり得ない、江戸系品種にも伊勢系に似た垂れ咲きの品種があることをあげて、江戸系花菖蒲が伊勢系品種群の起源であることを主張しています(冨野、1967)。

その一方で、昭和初期に育種を多く手がけた平尾(1981)は、多くの品種改良をしていく中で遺伝的な変異や、交配によってどのような形質が生まれるのかに興味を持ち、その経験から江戸系品種と肥後系品種とは遺伝的に全く異なることを指摘していました。

本学では、この点につき、形態的、生理学的、生態学的および分子生物学的な研究を行った結果、伊勢系花菖蒲の起源は、「三重県・斎宮」に自生するノハナショウブから育成されたことを明らかにしました(小林・田淵、2020、Tabuchi and Kobayashi, 2025)。

研究に用いた品種は、伊勢系花菖蒲の栽培品種と、野生のノハナショウブは(現在は遺伝子侵食により研究が困難)、以下の3群に分類されます。

- 伊勢・松阪地方で代々保存されてきた伊勢古花40品種)、昭和になって冨野氏が育成した伊勢系花菖蒲の「新花」9品種)

- 江戸系花菖蒲のうち、伊勢系品種と外部形態が似ている品種45品種

- 野生のノハナショウブとしては、三重県・斎宮に自生する個体、伊賀地方や愛知県に自生する個体(これらの多くは国指定の天然記念物になっているので管理当局への許可を得て使用)用いた個体数は、実生苗を含めて約1000株。

平尾(1981)は、昭和初期に非常に多くの品種改良をした人物として歴史的に後世に大きな影響を与えましたが(田淵、2016)、自身が交配を重ねていくうちに 得られた実生苗を見て、江戸系品種や肥後系品種とは異なる遺伝的な仕組みについて気づき、記述に残している点で非常に優れた遺伝学者的な素養を持った育種家ともいえるでしょう。本学の研究成果は、平尾(1981)の説と一致する内容でした。

4.肥後系花菖蒲の起源

肥後系花菖蒲は、江戸時代の天保年間に肥後藩主・細川斉護が、江戸系花菖蒲の品種を育成した、松平左金吾(菖翁)に品種の譲渡を懇願したことに始まります。

門外不出を約束して譲渡された記述がありますので、肥後系花菖蒲の品種群は、野生のノハナショウブが由来ではなく、江戸系品種のうちの「菖翁花」が由来であることになります。本学の研究において、菖翁花の何という品種が、どのような品種に改良されていったかについて、分子生物学的に明らかにしました(田淵ら、2023)。

本研究に用いた品種は、いずれも栽培品種で、江戸系品種としては松平左金吾(菖翁)育成の「菖翁花」25 品種) 、肥後系品種は、菖翁花を基にして肥後・熊本城下で花の組織『満月会』に栽培を委ねた品種群「満月会品種」と、明治時代に、元満月会会員であった西田信常氏が育成した「西田氏育成の品種」 を用いました。

その結果は、ほぼ予想の通りでしたが、特に以下のことが分子生物学的に明らかになりました(田淵ら、2023; Kobayashi and Tabuchi, 2025)。

- 「肥後・満月会」と、菖翁花との関連性は82%でした。つまり、ほとんどの肥後系品種のうち、「満月会品種」は、菖翁花に由来していたことになります。

- 「肥後・満月会」の品種育成に大きく関わった品種は、 菖翁花の「宇宙」や「王昭君」などで、その関連性は78.4%に及びました。

- 元満月会会員だった西田信常氏が、横浜で育種を重ねて販売した「西田氏育成」の「肥後系花菖蒲品種」は、81%が満月会品種由来でした。すなわち、肥後から横浜に移り住み、満月会の品種を使って自分で肥後系品種を育成したことになります。

- 戦後、肥後系花菖蒲は、その豪華な花容から大きな人気を呼びましたが(田淵、2016)、これらは、このホームページでは、満月会品種や西田信常氏育成の品種までを「肥後古花」として、昭和に入り光田義男氏、平尾秀一氏育成の肥後系花菖蒲品種は区別して、「新花(肥後花容)」として分類しています。

5.山形県・長井地方の花菖蒲群の起源

山形県・長井地方には、「長井」と呼ばれる品種群があります。ホームページでは長井(例外)と表記している品種群です。これらは、栽培種ですが、野生のノハナショウブのような形態、花色で、生態的にも多くの種子を結実させますし、開花期も同じです。

これらの品種群は、長井市「あやめ公園」に保存されていますが、明治時代に金田勝見氏により杉林跡に近隣の「あやめ」を植え付けたことが由来であると記載されています。

しかし、江戸系花菖蒲を持ってきて植えたとする説や、伊達家由来の人物が参勤交代の折に江戸系花菖蒲の品種を持ち帰って植えたとする説もあります。その際、地域に自生していた野生のノハナショウブと交雑してできた、とする説もあるようです。

そこで、本学では、この点についても分子生物学的に調べてみました。

研究に用いたものは、長井市周辺に自生する野生のノハナショウブと、長井「あやめ公園」の品種名のついたものです。

その結果、予測通り、地元に自生する野生のノハナショウブ同士を交配して(おそらく自然交配と考えられる)育成され、品種名が付与されたことが明らかになりました。

6.花菖蒲の品種性成立のまとめ

本学の研究結果から、江戸系花菖蒲、伊勢系花菖蒲、肥後系花菖蒲、および長井の品種群の由来は、以下のようにまとめることができます。今後の課題は、これらの栽培品種をいかに永年的に維持・保存していくか、そして育成の基になった野生のノハナショウブの保全にあります。

本学では、江戸時代に育成された江戸系・肥後系・伊勢系の古花、および長井地方の品種群について、株分けによって継承されてきた個体のみを研究対象としました。これらの株は、主に2000〜2004年に明治神宮の許可のもと、共同研究により取得したものです。株分け(いわゆるクローン)によって維持された品種は、育成当時と同一の形質(遺伝子)を保持しており、本学では30年以上にわたり開花を確認し、古文書と照合のうえ、すべての植物器官において一致する株を保存しています。

一方、種子繁殖により同名で流通している株については、遺伝的な変異が生じている可能性があるため、研究対象からは除外しています。

また、野生のノハナショウブは1986年当時、全国に約260地域の自生地が確認されていましたが、地球規模の環境変化や開発の影響により、現在ではごくわずかにまで減少しています。本学では1986年より、管轄当局の許可を得て採取した株を株分けにより維持・保存し、野生種の保全にも継続的に取り組んでいます。

7.参考文献

- Kobayashi, T. and Tabuchi, T. (2025). Characteristics and appreciation style of Japanese irises (Hana-shobu) 1. Edo-group and Higo-group. Acta Horticulturae, 1434, 379–386. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2025.1434.52 (初出:2024年4月 国際園芸学会にて発表)

- Tabuchi, T. and Kobayashi, T. (2025). Characteristics and appreciation style of Japanese irises (Hana-shobu) 2. Ise-group. Acta Horticulturae, 1434, 367–378. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2025.1434.51(初出:2024年4月 国際園芸学会にて発表)

- 田淵俊人(2025).植物の可能性拓く原種のコレクター.別冊日経サイエンス「植物を究める 美しい姿に秘められた謎」,70–73.(初出掲載誌:日経サイエンス 2024年8月号)

- Kobayashi, T. and Tabuchi, T. (2024). Characteristics and appreciation style of Japanese irises (Hana-shobu) 1. Edo-group and Higo-group. WOLZ Book, 98. International Society for Horticultural Science.

- Tabuchi and T.Kopbayashi. 2024. Characteristics and apprication style of Japanese irises (Hana-soyubu) 2. Ise-group. WOTZ Book. 99.Internatinal Society for Horticultural Science

- Makiko Mimura, Marina Takeuchi, Takayuki Kobayashi, Shun K. Hirota, Yoshihisa Suyama, Hirofumi Yamaguchi, and Toshihito Tabuchi. 2024. Genetic diversity in the traditional cultivars and wild ancestor (Iris ensata Thunb.) of near-threatened Japanese iris. Conservation Genetics 25: 1079–1086. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s10592-024-01625-7

- 田淵俊人(2024).植物の可能性拓く原種のコレクター.日経サイエンス 2024年8月号:10–13.

- 田淵俊人・川口聖加・日高慶士・小林孝至(2023).エステラーゼアイソザイムを用いた肥後系ハナショウブの起源に関する研究.園芸学研究, 22(1), 156.

- Chino, N., Kobayashi, T., and Tabuchi, T. (2020). Characteristics of the Japanese wild iris mutant showing white color on the rim of the outer perianth found around the Shirakami Sanchi. Shirakami Kenkyu, 14: 49–64. Hirosaki University Press.

- 小林孝至・田淵俊人(2020).エステラーゼアイソザイム分析による伊勢系品種のハナショウブの起源.園芸学研究, 19(1), 416.

- 田淵俊人(2019)花菖蒲の品種分化の歴史と、品種育成の基になった原種のノハナショウブ.京都園芸,103.46−50,京都園芸倶楽部,京都府立植物園内.

- 小林孝至・人見明佳・田淵俊人(2017).ノハナショウブの変異性に関する研究(第37報)長野県霧ヶ峰周辺に自生する個体群の外部形態的特性.園芸学研究, 16(1), 413.

- 小林孝至・和田瞳・人見明佳・田淵俊人(2017).アイソザイム解析から見た、ハナショウブの起源―ノハナショウブとの比較―.園芸学研究, 16(1), 412.

- 田淵俊人(2016).花の品種改良の日本史.『花菖蒲』(柴田道夫監修),231−257.悠書館.

- 田淵俊人(2016).花菖蒲の品種分化の歴史と、その野生種ノハナショウブ.園芸春秋, 586.

- 田淵俊人(2014).伝統園芸植物のナショナルコレクション.古典園芸植物の花菖蒲―その起源となったノハナショウブの文化財,遺伝資源としての価値.(公財)日本植物園協会.

- Tabuchi, T. and Kobayashi, T. (2013). Histological structure of the outer perianth in the Ise cultivar in the Japanese irises. International Symposium on Diversifying Biological Resources, 46–47.

- 森敬紘・練春蘭・田淵俊人・半田高(2011).SSR解析によるハナショウブ園芸品種群とノハナショウブ集団との関係について.園芸学研究, 11(1), 209.

- 森敬紘・練春蘭・田淵俊人・半田高(2010).SSRマーカーの開発と解析.園芸学研究, 9(1), 397.

- 田淵俊人・矢口雅希・萬代有紀・平松渚・中村泰基・松本和弘(2010).ノハナショウブの変異性に関する研究(第17報)外花被片の形態の定量的評価.園芸学研究, 9(1), 437

- Handa, T., Mori, T., & Tabuchi, T. (2010). Development of microsatellite markers in Iris ensata (Iridaceae). 28th International Horticultural Congress, 248.

- 田淵俊人(2009).最新農業技術 花卉 vol.1. 『ノハナショウブ』 農文協編,319−324.

- Tabuchi, T., Hiramatsu, N., & Suzuki, K. (2006). Morphological characterization in the perianth of the wild Japanese Iris in Lowland Hokkaido in Japan. Acta Horticulturae, 769, 427–432. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2006.769.61

- 平松渚・渡邊千春・松下芳恵・鈴木和子・富塚裕美・田淵俊人(2006).ノハナショウブの変異性に関する研究(第1報)長野県霧ヶ峰高原および八島湿原におけるノハナショウブの外部形態に関する特性評価.園芸学雑誌, 75(1), 386.