用語解説

「園芸学」では植物分類学でいう分類とは異なり、利用する側から見た分類が用いられ、これを「園芸的分類」と学問上呼ばれています。例えば、一・二年草、宿根草、球根類、花木、観葉植物と言った例があります。新たな植物が発見された場合にのみ、既知の記載されている種と異なることを論文として発表(記載)し、標本を作成します。

栽培植物では、人が育成し選抜した個体には品種名が付けられますが、「1995年の国際栽培植物命名規約」によることに決まっています。

その際に、花き類では、種間雑種や種内交雑によって成立してきた一連の品種群や、特定の共有できる特性を持つ品種群については系統とし、英名ではGroupと表記する決まりになっています(『園芸学』金浜耕基編、2009,文永堂出版,p36)。

花菖蒲もこの定義に沿ったものとして、1995年の国際栽培植物規約を遵守して表記することになり、系統(英名はGroup)として分類します。花菖蒲には以下の系統(Group)があります。

系統について

| 江戸系(古花) (Edo group) |

江戸時代に江戸(現在の東京)で育成、栽培されてきた品種群。主に花菖蒲園で観賞するために育成されてきたので群集美を観賞できるように個々の花は上から見やすいように、平咲きの品種が多いのが特徴です。 |

|---|---|

| 伊勢系(古花) (Ise group) |

江戸時代に伊勢松坂地方(現在の三重県)で育成され発達した品種群。大きな外花被片が垂れる特徴があります。 |

| 肥後系(古花) (Higo group) |

江戸時代に肥後地方(現在の熊本県)で育成され発達した品種群。花が大きく豪華な形状を示すのが特徴です。 |

| 新花(花容) | 戦後に育成された品種群で、各地に離散した系・品種を一か所に集めて、それぞれを交雑して育成した品種です。この品種が、何系で、何という品種が由来で育成されたのか不明なので、外観上、花の形状で見て、上記のような特徴を示す花容で示しました。よって、分類上の色分けは、見た目の「花容」で示しましたので、由来の明確な「古花」と区別するために、「新花」とし、次に「花容」で示しました。 |

| 長井(例外) (Nagai group) |

山形県長井市の長井あやめ公園で発見された品種群。野生のノハナショウブに似た、シンプルな形状を持つ品種が多いのが特徴です。 |

| 大船(例外) (Ohuna group) |

大正時代に、現在の神奈川県立フラワーセンター大船植物園で育成された品種群。江戸系を主体にして海外への輸出を目的に宮澤博士によって育成されたといわれています。江戸系に類似した形状ですが、形状や花色に本系統に特有の形質を持つ品種があること、歴史的な背景から本サイトでは大船(例外)として扱うこととしました。 |

| アメリカ(例外) (American group) |

昭和初期に江戸系品種を元にして、育成された品種群。アメリカ人によって育成されたので、大きく色も艶やかで非常に目立つ品種が多いのが特徴です。日本伝統のハナショウブを海外の人たちはどのような視点で見ているのかを考える上で重要である、という認識の元、特に本サイトで扱うことにしました。 |

| 野生(例外) | 野生のノハナショウブの中から発見され、観賞価値がある、あるいは研究用のモデル植物とみなされて利用価値が生じる系統を扱います。 |

花の各器官について

花全体の形態

花全体の形態

花菖蒲では、「花容−かよう−」と呼んでいます。

|

|

|

||

| 受け咲き | 平咲き | 垂れ咲き | ||

|

|

|

||

| 玉咲き | 爪咲き | 台咲き |

各器官の名称の解説

各器官の名称の解説

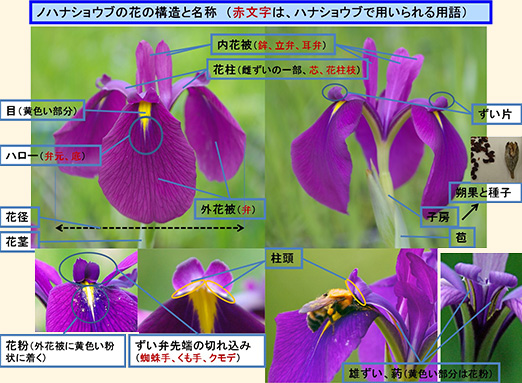

| 花被 (perianth) |

ハナショウブでは、花弁に相当する部分を花被(かひ)を呼びます。外側に位置する3枚の大きな花被を「外花被(outer perianth)」、内側に位置する3枚の小さい花被を「内花被(inner perianth)」といいます。内花被は花菖蒲では、鉾(ほこ)、耳弁、立弁とも呼びますが、ここでは内花被と呼ぶことにします。なお、六英花の場合は、外花被、内花被の区別なく、花被と呼びます。 |

|---|---|

| 英 (ei) |

花菖蒲では、花被のことを「英(えい)」と呼びます。最も目立つ外花被ですが、外花被が大きくて内花被が非常に小さいものを、外側の3枚が目立つので「三英」、内花被が発達して大きくなり、外花被とほぼ同じ大きさのものを「六英」といいます。 |

| 花柱枝 (style arm) |

一般の植物の雌ずい(雌しべの部分)をいいます。非常に発達していて露出し、一見して花を構成する要素となっています。この部分の色は品種固有の形質なので、品種判別の際に基準として使われる場合もあります。花菖蒲では芯(しん)とも呼びますが、ここでは花柱枝(かちゅうし)とします。 |

| ずい弁 (crest) |

花柱枝の先端部には、花弁のような小さく薄い「花びらのようなもの」が付着しています。これを「ずい弁」といいます。 |

| 樋弁(といべん) (toi ben) |

花柱枝の先端部のずい弁が大きく発達して、花被片の中央よりも両方のふちの方が軸方向に直立して上がり、見た目が樋(とい)のような形をしている弁を「樋弁(といべん)」といいます。樋(とい)とは、屋根から流れる雨水を集めて、地上部に導く設備のことを言います。 |

| くも手 (kumode) |

ずい弁の縁部にぎざぎざの切れ込みがあるものを「くも手」といいます。 |

| アイ (eye signal) |

蜜標(みつひょう)とも呼ばれる、外花被片の基部にある特徴的な黄色い部分をいいます。 |

| ハロー (halo) |

外花被片の基部の黄色いアイの周辺部にある、花被色の濃い部分をいいます。 |

| 縮緬状構造 (crape structure) |

伊勢系品種の花被の表面に多く見られる、細かいしわをいいます。 |

| 脈(筋) (floral vein,rib) |

外花被のアイから放射状に広がる線をいいます。葉でいう葉脈の部分になります。 |

花被の花色

花被の花色

単色 主に1つの色で花被片が構成されている場合を言います。 |

二色花 外花被片と内花被片の色が異なる場合を言います。 |

|

絞り 基調となる花色に、他の色が刷毛ではいたようにまだら状に入るものを言います。 |

砂子 砂のような、ごく細かい斑点模様で花色が形成される場合を言います。 |

|

覆輪 外花被、内花被、および花柱枝の縁部に、基調色とは異なる色が入って縁取りのように見えるものを言います。 |

糸覆輪 覆輪の幅が非常に細かく、糸状のものを「糸覆輪」と言います。 |

|

脈入り 花被片(白色の地など薄い色)に濃いすじが入るものを言います。 |

白すじ 濃い地の色(紫など)に白色のすじが入るものを言います。 |

|

刷毛目ぼかし(はけめ) 刷毛で履いたようにすじが入りますが、砂子のように淡く散りばめたように見えるものを言います。 |