哺乳類や水生生物の生態における

恒常性の維持機構や行動の

生理・生化学的基盤などの研究に取り組む

主な学問分野

- 細胞化学

- 動物生理学

- 細胞理学

- 動物生化学

- 分子細胞生物学

研究内容

- 動物の恒常性維持と環境

- 動物の食行動と恒常性維持

- 動物の細胞生理

ラットの摂食行動と離乳のメカニズム

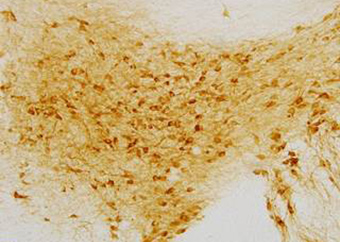

メラニン生成メカニズム、化粧品への応用

学びのキーワードと担当教員

学びのキーワード

- 細胞生物学

- メラニン生成

- 細胞死

学べる

分野は?

分子細胞生物学

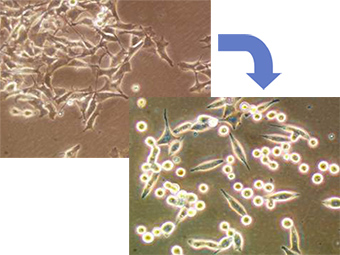

環境ストレスや薬剤が動物細胞の代謝活動やメラニン生成に与える影響を研究しています。アポトーシス、DNA損傷、遺伝子制御、細胞内シグナル伝達系といったさまざまな視点から生命現象を考えます。

学びのキーワード

- 遺伝子工学

- 細胞情報伝達

- 発生・分化・再生

学べる

分野は?

分子発生生物学

両生類モデル生物(カエル・イモリ)や培養細胞を用いて、発生過程で複雑な組織が形成される仕組みや損傷した組織が再生する仕組みについて研究します。分子生物学・遺伝子工学の技術を用いて、発生・再生メカニズムの普遍性・多様性の分子基盤を学びます。

学びのキーワード

- 生体防御

- タンパク質機能

- 生命と食

学べる

分野は?

動物生化学

ヒトをはじめとする生物普遍的な代謝について、有機化学の知識に基づく化学反応とエネルギーという観点から勉強します。代謝に必要な酵素の遺伝子発現や、生体防御機構、生体内の酸化還元バランスについて、理解を深めていきます。

学びのキーワード

- 摂食行動と離乳

- 神経内分泌系の機能

- 腸管免疫

- 生体恒常性

学べる

分野は?

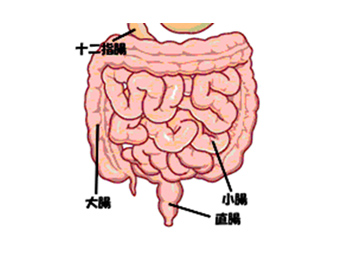

動物生理学

食べることは動物が成長し生存するために必須の行動で、神経と内分泌の機能で調節されます。また病原菌から身を守る免疫によって健康的に生活できます。神経・内分泌・免疫という恒常性の維持機構を学び、動物の生産に役立つ知識が得られます。

4年次に取り組む卒業研究と主なテーマ

- 哺乳動物の摂食行動調節における神経内分泌系の関与

- 腸管の免疫機能形成と離乳行動との関係

- 緑色照射がマウスのNAD+代謝に与える影響

- 環境ストレスとゲノムDNA損傷の関係

- メラニン生成制御メカニズムの解明 その他